日本でのウイスキー文化を広めたサントリー角瓶

竹鶴政孝は理想家で、職人気質の持ち主だったのに対し、鳥井信治郎は国産ウイスキーへの情熱は持ちながらも、あくまでも商人だったところに二人の違いがある。

鳥井は大阪商人だった父の四男として生まれた。13歳で船場の薬種問屋の丁稚となったが、輸入ワインとウイスキーを扱っていた関係で、洋酒造りの知識を身に付けた。また当時の大阪は日本経済の中心。とりわけ船場にはベンチャー精神が満ちていた。そこで、後に寿屋(後のサントリー)となり、政孝が入社することになる鳥井商店を20歳の時に興すことになるのである。

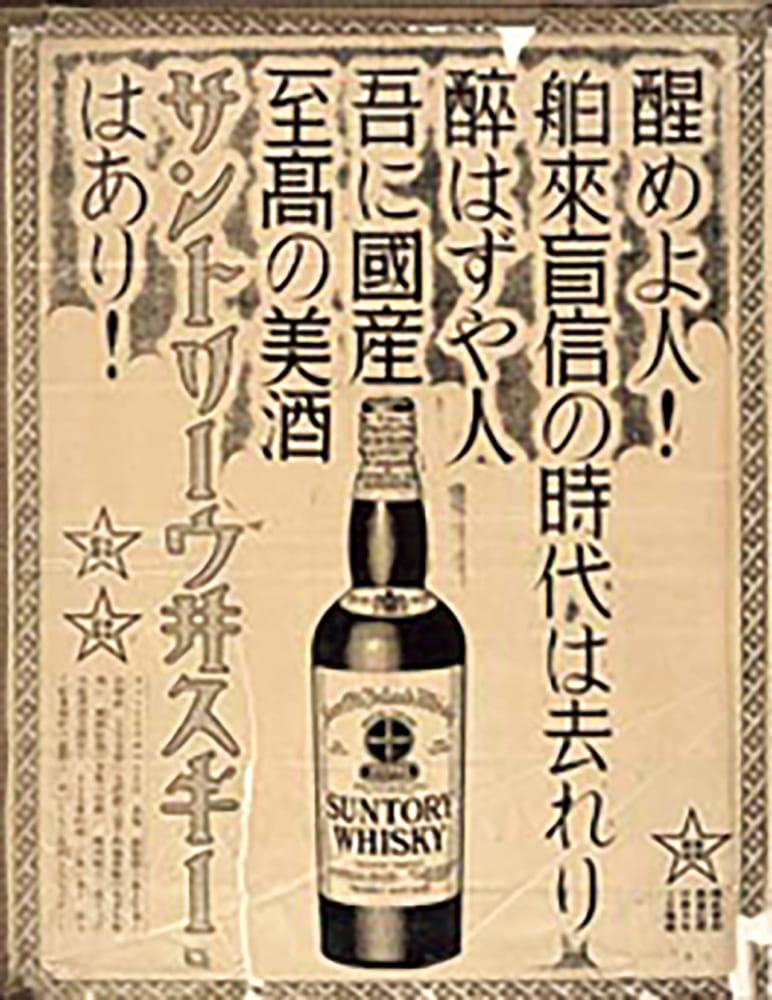

その8年後の明治40年(1907)、鳥井は爆発的大ヒットとなった「赤玉ポートワイン」を売り出した。生粋の大阪商人だった鳥井は、この商品の宣伝に見事な才能を発揮する。特に大正11年(1922)に制作した、艶めかしく肌をさらした女性が、ワイン片手に微笑むポスターの宣伝効果は抜群だっだ。風俗の取り締まりが厳しかった時代である。鳥井の着眼点と肝の太さにはただただ敬服するばかりだ。

赤玉ポートワインの大成功の余勢をかって、鳥井は念願の本格的国産ウイスキーの生産に取り組むが、解決しなければならない問題があった。そのひとつが技師を誰にするかということである。当初、スコットランド人を招聘する方向で動いていたが、ウイスキーの蒸留法を学んだ日本人がいると紹介されたのが政孝だった。

当時、ウイスキー事業の参入をあきらめた摂津酒造から退職した政孝を鳥井は迎え入れた。そして大正13年(1924)、京都の郊外の山崎という土地に山崎蒸溜所を完成させるのである。

時にはぶつかりながら研鑽を続けた二人の開拓者

しかし、政孝はあくまでもスコットランド流の本格蒸留を志した。一方、鳥井は本場のスコッチに負けない国産ウイスキーを目指していた。この二人の考え方の違いが次第に表面化していく。昭和4年(1929)に国産第一号となるウイスキー「サントリーウイスキー白札」が完成したが、売れ行きははかばかしくなかった。当時の日本人にはピートの香りが強すぎたため、焦げ臭い、あるいは煙り臭いという感じを強く受けたからであった。

そうこうしているうちに昭和9年(1934)を迎えた。政孝の寿屋との契約は10年間で、まさにこの年がそれに当たる。しかも後継者が育ってきていたことから、政孝は寿屋を退社し、自分の道を究めるべく余市蒸溜所建設へ邁進していく。

一方、鳥井は昭和12年(1937)、「サントリーウイスキー角瓶」を発表しヒットさせた。鳥井自身もウイスキー造りに取り組み、その考え通りのウイスキー、つまり日本人の繊細な趣向に合ったウイスキーを誕生させる。サントリーウイスキー角瓶は、日本でのウイスキー文化の広まりに多大な貢献を果たした。

サントリーウイスキー角瓶

ウイスキー造りを始めて13年目に完成したウイスキー。香味も日本人に合った。

文/相庭泰志

▼あわせて読みたい