目次

黒塗りの高欄が輝く美しき東海の名城

室町時代、駿河の守護大名今川氏が遠江への進出を狙い、家臣の朝比奈氏に命じて築城したのが始まりとされる。戦国時代には、後の土佐初代藩主・山内一豊が城主となり10年居城した。一豊は、城下町の整備や大井川の治水工事に注力する一方で、大規模な城郭修築を行った。

天守閣や大手門を建設した経験は、後に築かれた高知城に生かされ、掛川城を模したとも伝わっている。漆喰の城壁は京都聚楽第、黒塗りの高欄は大坂城にならったと考えられており、掛川城はその美しさから「東海の名城」とうたわれた。

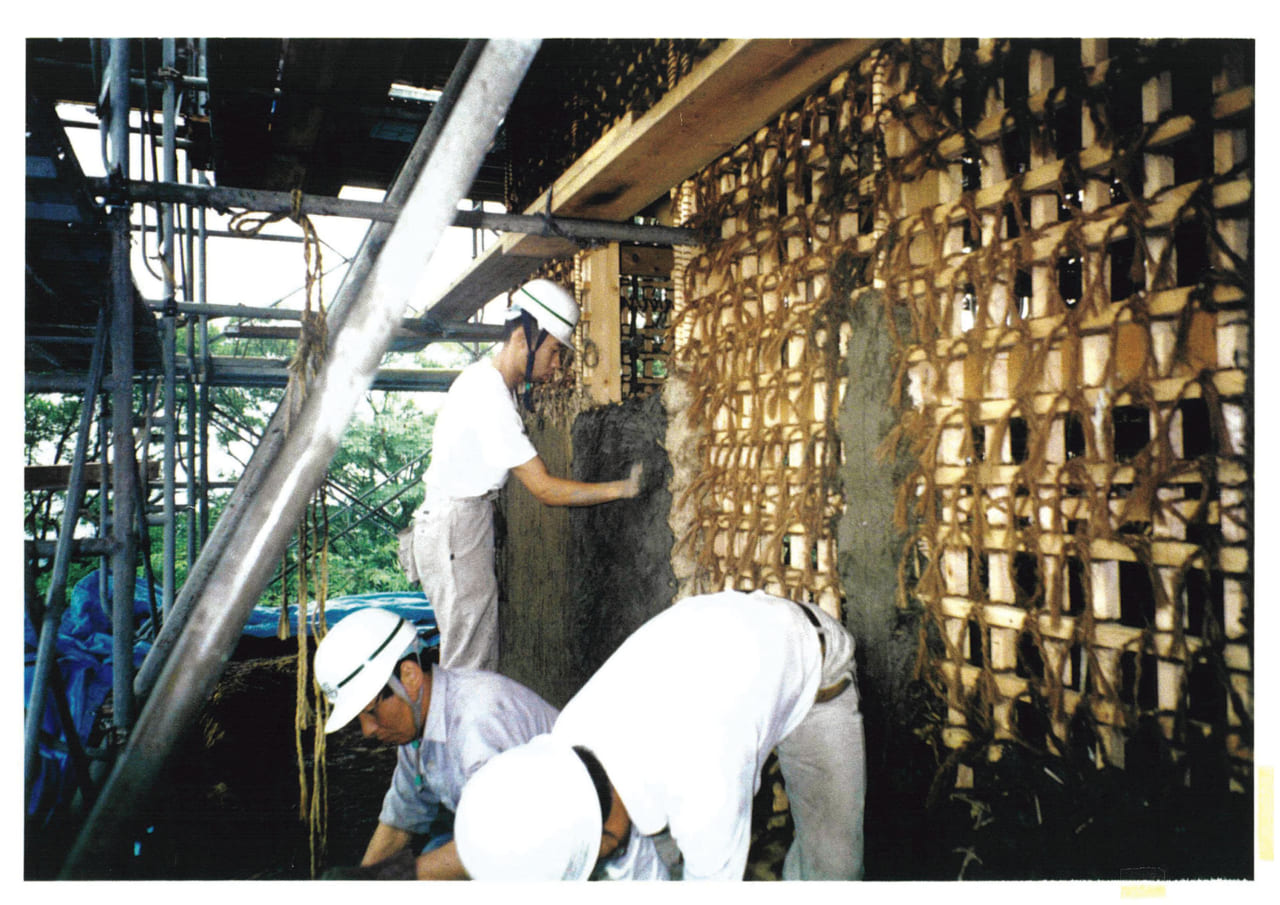

しかし、嘉永7年(1854)の東海大地震により天守が倒壊。その後再建されることはなく、明治2年に廃城となり建造物の一部を残し破却された。城跡には庁舎や道路が建設されたが、天守再建を望む市民の熱意と努力が身を結び、平成6年(1994)に戦後初となる木造天守として復元。

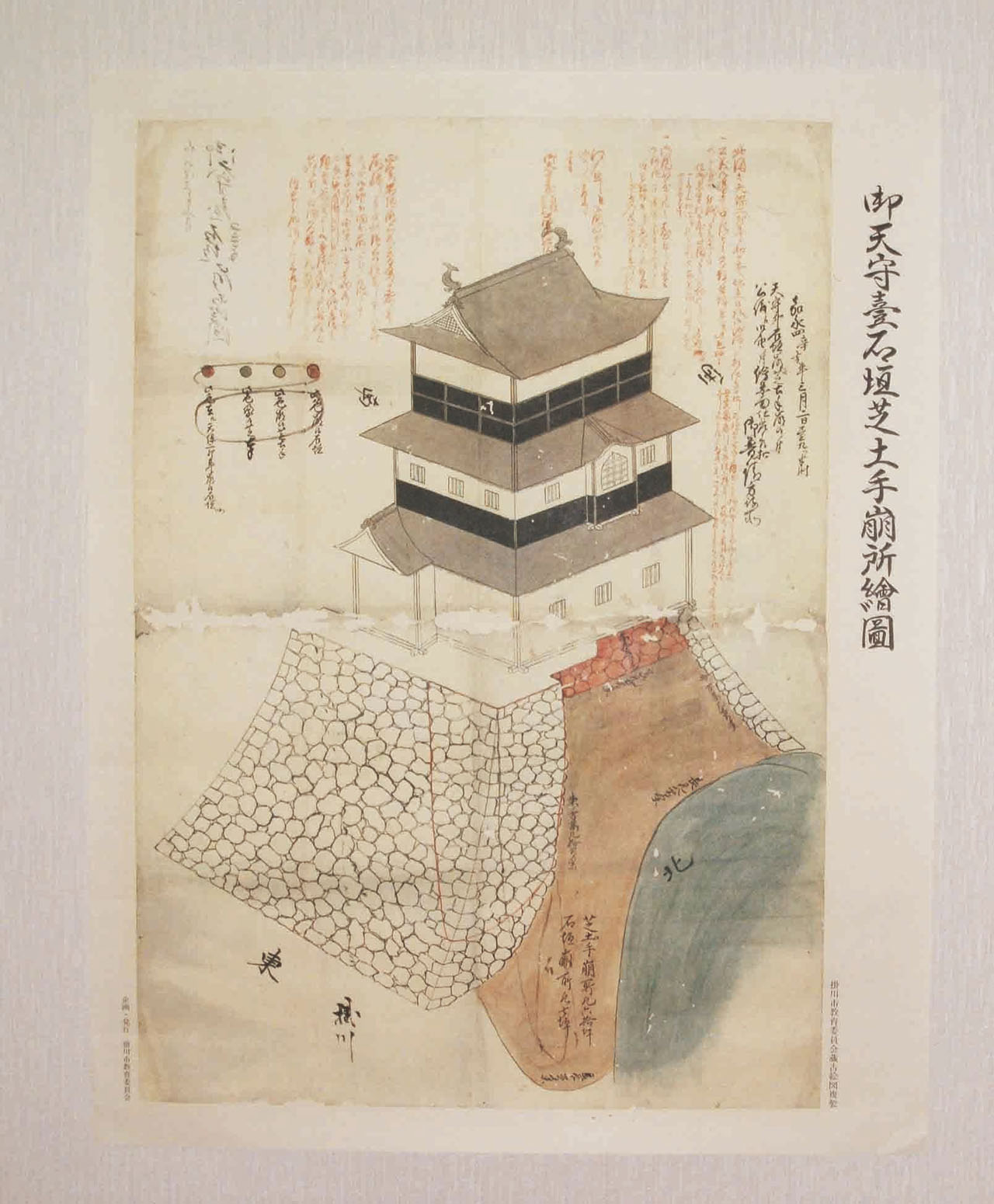

復元の際の史料となった「御天守台石垣土手崩所絵図」。天守が失われた嘉永年間に描かれたものとみられ、山内一豊が築いた天守の造りを知る手がかりとなった。

復元は、嘉永年間に作成された「御天守台石垣土手崩所絵図」などが基となっている。天守は釘を使わず、日本古来の伝統工法である木組みによって造られ、天守と同時に大手門も復元された。城内には「掛川城御殿」が現存しており、全国でも4つしかない貴重な遺構だ。

かけがわじょう

築城年/文明年間(1497~1501)

廃城年/明治2年(1869)

構造/平山城

主な城主/朝比奈氏、山内氏、太田氏、石川氏

遺構/二の丸御殿、太鼓櫓、大手門番所、石垣など

画像提供/掛川市