しかしそれらはきっかけであって、いざどこかのローカル線の沿線をさ迷い歩くと、なにか生きていくうえで必要なサプリメント! に出会ったような気がしてならない。普段は気づいてないけれど、本能的にそれを求めているようだ。

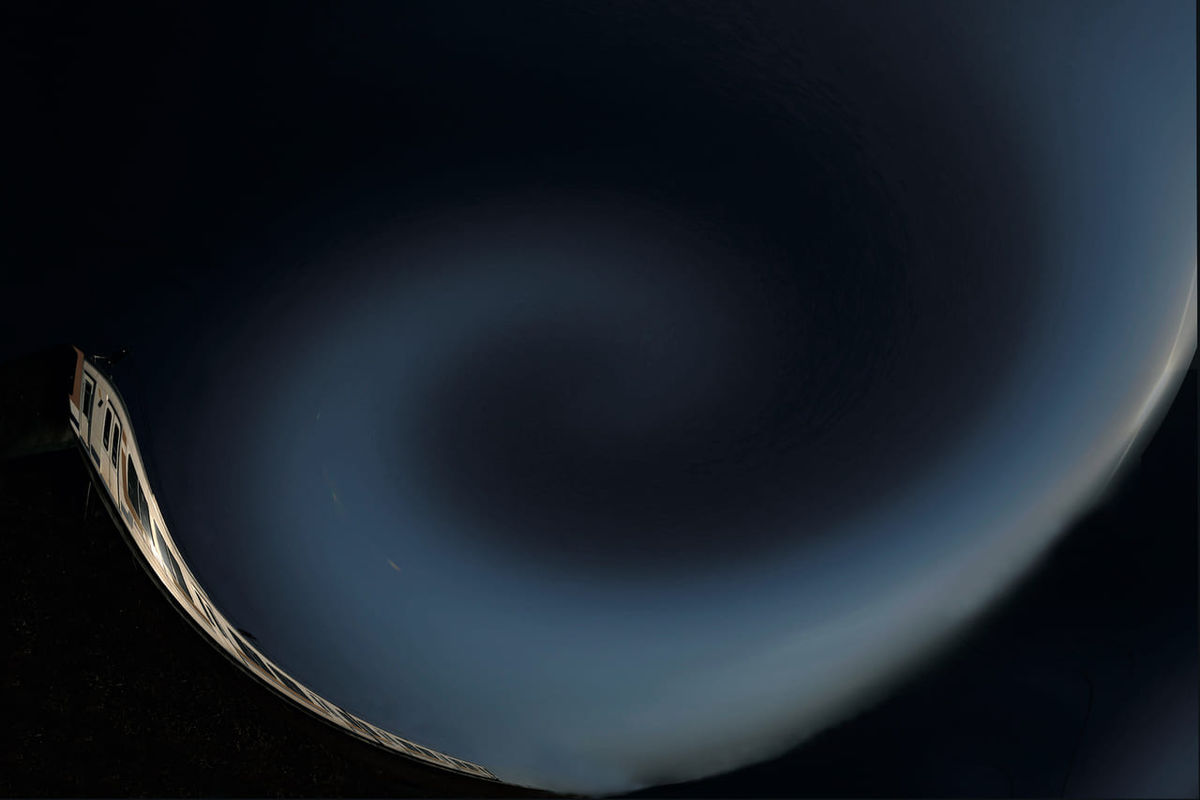

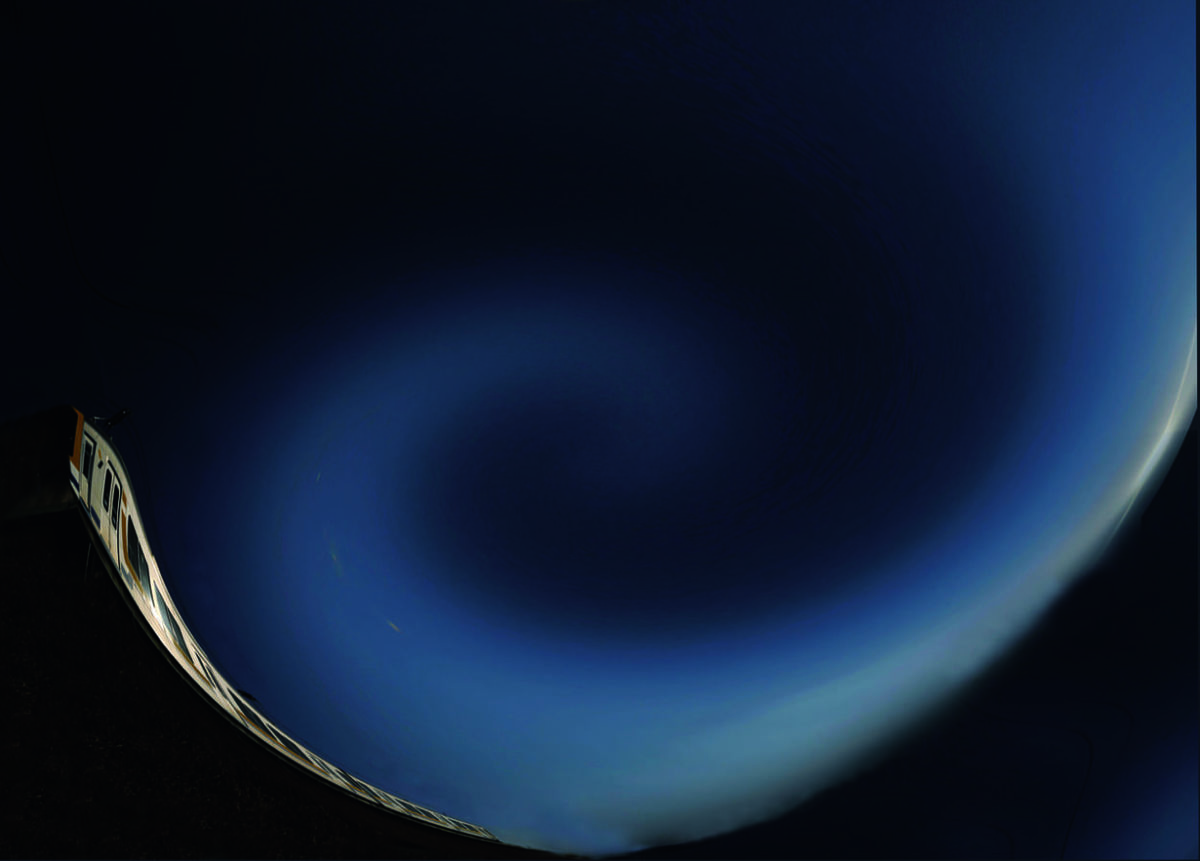

ローカル線の良さは、拡散する太陽光にある。都会のビル間からのスポットライトは強烈すぎるが、フィールドの光線は陰影が穏やかで優しさに溢れている。谷間の線路も、光は緑に吸収されて淡い。そして日中と朝夕の寒暖差が鮮烈であることがもう一つの良さ、嬉しさである。特に春から初夏にかけ、また秋口は、肌の感覚から幼かったころの思い出や、10代のころの多感な青春時代が脳裏に蘇る。

木次(きすき)線、いや福塩線か、山峡の路線撮影が一段落して細い土道のわきに腰を下ろすと、陽光を透かした若草の葉脈までもが見えた。瑞々しいほどの生命力が陽炎のように揺れている。その時私は、フィルムを巻き戻すため、M2のノブに手をかけていた。ゆっくり回すと、周囲の季節に溶けこむように、次第に穏やかな気持ちになっていく自分に気づいた。ノブは未だ、スピードを要求するクランク式ではない。ゆっくりとした操作に、このカメラが生まれた時代感覚にもなじんでいった。

M2はライカのことで、1960年頃から70年代の古いカメラである。もちろんフィルム式。ローカル線に似合うと、数本のモノクロフィルムを持って出たが、車窓の情景やホームのスナップを撮りすぎ、現地でネガカラーを追加購入していた。さすがにモノクロはなかったが、20年前のこの時代に、ちょっとした駅前写真館でフィルムを求めることができたのだ。

今はどうだろう。世の中完全にデジタル化しているが、再び量販店で買え、現像もしてくれるようになってきた。ネガカラー現像は30分ほどで仕上げる店もある。このきざしは世界的傾向のようで、日本で入手可能なフィルムは現在100種。フィルムカメラも一応動きそうな機種が安価に手に入るので、やたらと欲しくなり困った現象に陥っている。

もしもフィルムカメラをローカル線で使ってみたいという人が現れたら、ファインダー式の中級機を勧めるだろう。なぜならこれらのファインダーは見た目より広く写るからだ(例えばレチナ)。列車を画面いっぱいに撮ったつもりが、予期せず周囲の環境が写りこみ、季節という“時”や、場所の“空間”をプラスしてくれる。

私がM2を持ち歩くのは、工芸品とまで称されるM3より気軽だからだ。パーフェクトでないM2は道具に見えて、自らが主役となり完成に近い作品造りに燃えることができるからだ。使われるか使うかは、大きな違いである。

自分の作品を、完成に近い形と述べたがその通りだと思っている。完成したらそこまでで、どれもが完成に至ってないからこそ、今日も延々と撮影しているのだ。いつも一歩手前。だから一番になれないM2に愛着があるのかもしれない。そして若いころ高価で買えなかった憧れのカメラに、ほろ苦い青春時代を重ねているようだ。

ローカル線はパーフェクトとは相反するものの、最近は優れた新車導入やホーム改良が加えられつつある。その新しさの向こうには、確実に過去が見え、青春がある。しかも地元利用者と鉄道を結ぶ信頼は消えず、ともに生きている。

沿線に立てば、フレッシュエアーを深く深く呼吸したくなり、誰もが大地の恩恵の中で生きていることの実感に浸れるはずだ。

だから、私はローカル線の旅に出たくなる。

写真・文/広田尚敬

1935年、東京生まれ。鉄道好きの少年として成長し、中学3年生の時、初めて鉄道写真を撮影。1960年よりフリーランスの写真家として活動し、1988年に設立された日本鉄道写真家協会の初代会長をつとめるなど、「鉄道写真の神様」として、常に日本の鉄道写真界を引っ張ってきた。アマチュア時代を含めた鉄道写真歴は半世紀を越える。30年続いているロングセラーのシリーズ「のりものアルバム」(講談社)など、子ども向きの出版物にも力を注ぎ続けるなか、近年は動画の撮影にも力を入れている。