東京・銀座で100年の歴史を持つ老舗画材店「月光荘」。数多くのアーティストから愛され続けている絵の具の工場へ片桐仁さんと共に見学に訪れた。

(見学の様子は【関連画像】を参照)

【プロフィール】片桐 仁

多摩美術大学在学中に小林賢太郎と共にコントグループ「ラーメンズ」を結成。現在はテレビドラマや舞台を中心に活躍。粘土造形家としても知られ、全国で作品展を展開している。

■アートと地域を結ぶ新しい形の絵の具工場

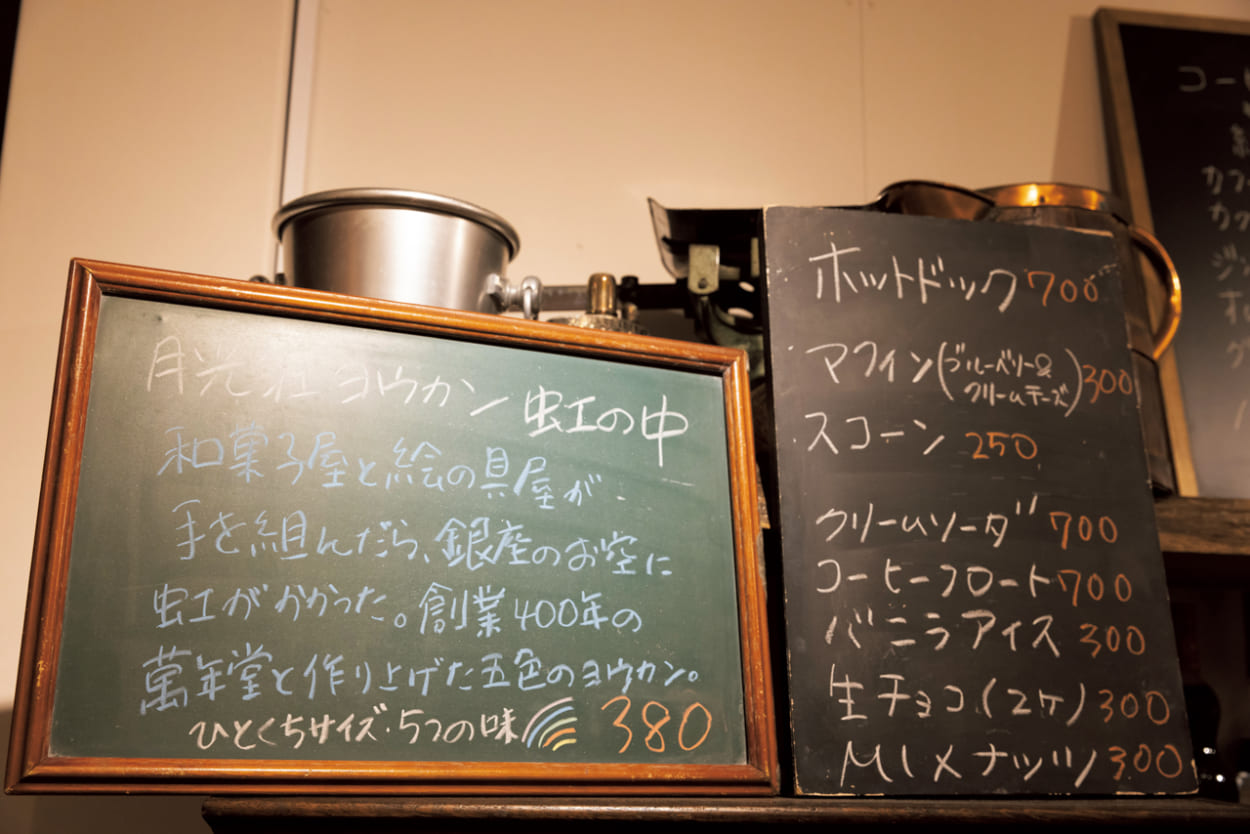

埼玉県三芳町。印刷関係の会社や工場が建ち並ぶ少々殺風景な街並みを歩いていると突如現れたのはおしゃれなカフェ風の建物。店内にはピアノが置かれ、BGMにはジャズが流れている。まさかここが工場だとは思うまい。

今回、見学に訪れたのは、日本初の純国産絵の具を生み出した、東京・銀座で100年続く「月光荘画材店」の絵の具工場「月光荘ファルべ」。

工場自体は40年以上前から稼働していたが2021年6月に全面リノベーション。カフェバーやギャラリー、アトリエを兼ね備えた複合施設に生まれ変わった。

一緒に見学するのは、片桐仁さん。最近は俳優として活躍する傍ら、粘土作品や絵画を製作し、全国各地で作品展を開催するなどアーティストとしての一面を持つ。

早速カフェの奥にある絵の具工場にお邪魔すると、絵の具職人の鈴木竜矢さんが黄色の絵の具を機械で練っている最中だった。ここ「練場」では鈴木さんと、鈴木さんが師匠と呼ぶもうひとりの職人によって一日数百本の油絵の具が製造されている。

この日作っていたのは「カドミュームイエローライト」。同色でもライト、ディープ、ミドルなど3~4種類ほどのバリエーションがあり、現在製造している絵の具の種類は100以上あるのだとか。

顔料と油を混ぜてローラーで練って均一にならし、出てきた絵の具をホーロー鍋に取って、またローラーに入れる。この作業を繰り返すこと約8時間。そうしてようやく艶のある美しい油絵の具が完成するのだ。

「これどうなってるの? めちゃめちゃ重そうだなあ!」と興味津々の片桐さん。

●Step1|調合する

●Step2|練り合わせる

「やってみますか」と鈴木さんのご好意で絵の具作りに挑戦することに。絵の具をヘラに取るだけでその重さに驚く片桐さん。重さに腕を取られて多少ふらつきながらもローラーへ。

「最初は僕も苦労しました。重さに耐えられなくて落っことしちゃったりして、師匠に怒られましたね。だから片桐さんは全然大丈夫、上手です」と鈴木さん。

練った絵の具は2階にある作業場へ持って行く。年季の入った充填機に絵の具を入れ、ハンドルを回して押し出して、詰める。これも全部手作業。お尻部分を機械で折って封をしてラベルを貼ったら完成。

●Step3|容器に詰める

何から何まで手作業の工程に「こんなにアナログなの!」と驚く片桐さん、鈴木さんに教えてもらいながら充填作業も体験した。急に出てきそうで怖いと狼狽えながらも無事完成。

「シンプルなだけにテクニックがたくさん詰まってますね、すごい」

そもそも、絵の具の材料とは? ということで、次に見せてもらったのは材料を配合する「粉場」。

ここには色を作るための顔料や油、つなぎとして使う材料などの重い缶や大袋が所狭しと置いてある。壁には顔料を掬うためのスコップが並んでいて「これがもうアート!」と片桐さん。

月光荘に代々伝わる秘伝の絵の具レシピも保管されており、昔はレシピを盗む人もいたため「A500」「S160」など記号で書かれているのだそう。「暗号みたい」と片桐さんは目を光らせていた。

最後はカフェでコーヒーを飲みながら、代表の日比康造さんにこの場所にかける思いを伺った。

「“アートの公民館”みたいな場所を作りたいと思って。大人が子どもの手を引いて、絵の具を作っている現場を見たり、ここに集うアーティストと話をする。そうやってアートを身近に感じてほしくてこの場所を作ったんです」

気軽に工場見学へ来てみたつもりが、思いのほか熱い思いを聞くこともできた。片桐さんと日比さんはすっかり意気投合し、その後も2人のアート談義は続いていた。

【取材協力】

月光荘ファルベ

埼玉県入間郡三芳町竹間沢324-6

TEL:049-259-4116

営業時間:12:00~18:00(火~木曜)、~22:00(金・土曜)

定休日:日・月曜

アクセス:東武鉄道「みずほ台駅」より徒歩20分

撮影/むかのけんじ

▼あわせて読みたい