東京さくらトラムの110年を越える歴史を紐解く

夏目漱石が明治時代に書いた長編小説『三四郎』には、東京帝国大学(現・東京大学)へ通うため熊本から上京した三四郎が電車に乗る場面が描かれている。三四郎は、電車が停留場を発車する時に鳴らす“ちんちん”という音や、停留場で多くの人が乗り降りする様子。そして、どこまで行っても東京がなくならないことに驚くのだった。三四郎が乗った電車は蒸気機関車ではない。当時の街を劇的に変えた電気によって走る路面電車だ。

東京に路面電車が登場したのは明治36年(1903)のこと。その8年後の明治44年(1911)に王子電気軌道が開業した。王子電気軌道は東京市在住の資本家や実業家が発起人となった民営会社で、まず飛鳥山上(現・飛鳥山)~大塚間が、さらに三ノ輪(現・三ノ輪橋)~飛鳥山下(現・梶原)間と段階的に開業されていった。

そして戦時中の昭和17年(1942)、東京市電気局(現・東京都交通局)に事業が譲渡されたことで東京市電の仲間入りを果たすことになる。翌年、東京市と東京府が廃止されて東京都となると、全盛期には東京都電は200kmを超える線路網を誇る日本最大の路面電車へと発展していった。

多くの区間が廃止になるなか東京の歴史を残すために存続へ

しかし、全国的な動きなのだが、増加する自動車の走行の妨げになるなどの理由から、昭和42年(1967)に路面電車の全路線廃止が決まった。以後、6年間をかけ、東京だけでなく各地の大都市でもほとんどの路面電車が撤去された。

しかし、昭和47年(1972)、東京の2系統だけが残されることになる。それが一本化されたのが、現在も残る荒川区の三ノ輪橋から新宿区の早稲田までの12.2km、30停留場を結ぶ、「東京さくらトラム」(都電荒川線)だ。それでは、なぜ東京さくらトラムは残されたのだろう。

その理由は2つある。まず、全線の約9割が道路と分離された専用軌道を走るため、自動車交通に与える影響が少なく、定時性が守れること。そしてもうひとつは東京さくらトラムを愛した都民をはじめ、地元の人々が廃止に反対し存続を強く求めたからだ。その結果、存続が決定したという流れである。

東京さくらトラムと住民との密接な関わり

近年、路面電車が脚光を浴びている。至近距離に停留場が配置されているため、近場での行き来をするのに便利で、高齢化社会に相応しい交通手段として将来性が期待されているからだ。しかも電気のため環境にもやさしいという利点がある。

東京さくらトラムを彩るバラの花は有志によるもの

東京さくらトラムが多くの人々から愛されるのは、それらに加え、地域の市民生活の中に溶け込んできた歴史の積み重ねがあるからだろう。だからこそ沿線住民によって長年、線路際にバラなどの四季の花を植え込む作業が続けられてきた。また、東京都交通局もまた、レトロ調の電車やイベント電車を走らせ、楽しさを演出。年配者が乗り降りしやすいようにホームや新型車を工夫するなどして、東京さくらトラムを大事にし、盛り立てていこうという意気込みが成功を収めている。

行商列車が消えていく運命であっても、この車両の文化が忘れられないようにと願うばかりである。

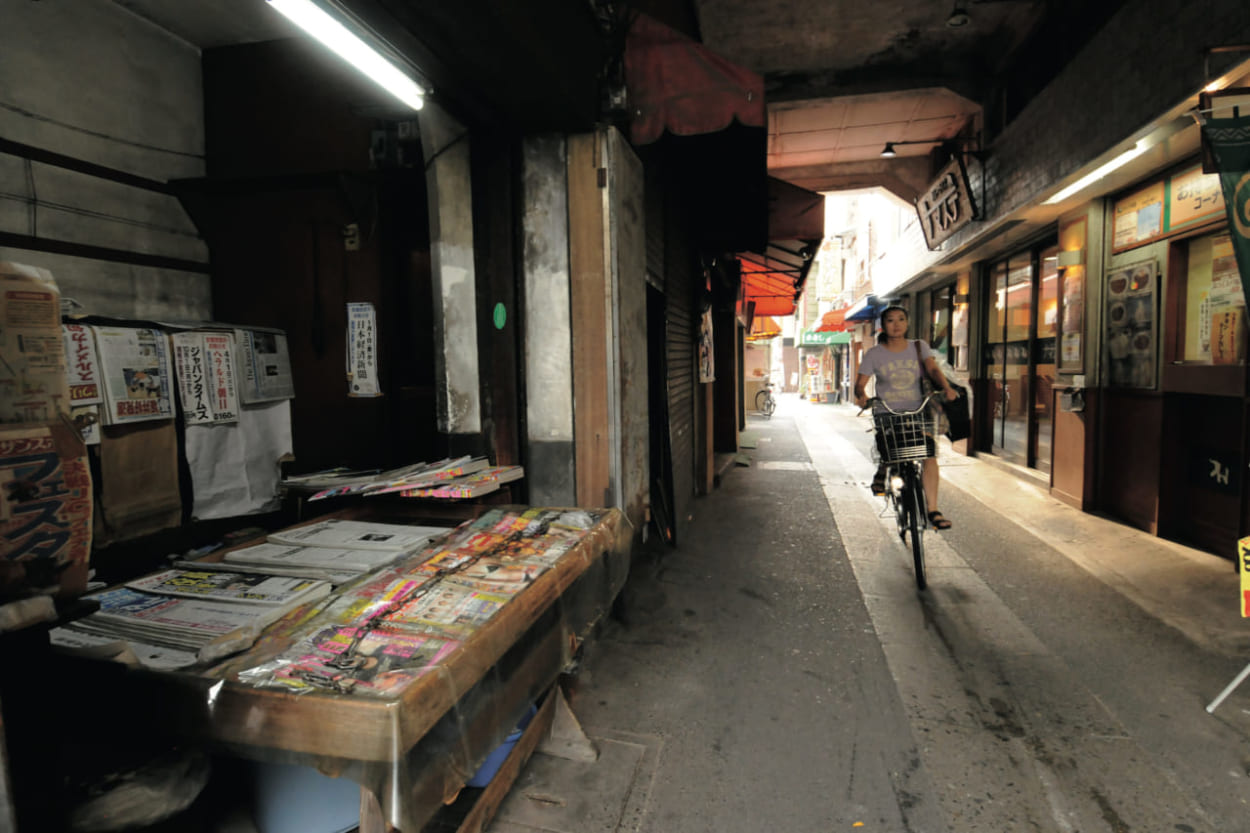

Nostalgic Spots|ホームと一体化する書店「梶原書店」

梶原停留場の早稲田方面行きホームに降りてすぐのところにある書店で、停留所の屋根と書店のひさしが重なり合っているほどの近さ。アジア初のオリンピックである東京オリンピックが開催された昭和39年(1964)に創業された。古書から美術書、近刊本や週刊誌、新聞などを取り揃えている。

梶原書店(かじわらしょてん)

東京都北区堀船3-31-11

TEL/03-3913-3803

営業時間/8時~20時

定休/不定休

アクセス/「梶原停留場」よりすぐ

住民の生活に大切な場所を数多く結ぶ東京さくらトラム

各停留場の周辺には下町の風情が色濃く漂っていて、昭和の趣が感じられるのもいい。たとえば、三ノ輪橋停留場に隣接する三ノ輪橋商店街は、昔ながらの小さな商店やレトロな建物が健在で、アーケード街であるジョイフル三ノ輪は大正時代の開業という歴史を誇る。あるいは年配者の街といわれる巣鴨地蔵通り商店街など、地域の人々は東京さくらトラムに乗って気軽に買い物に出かけることもできよう。

また、雑司ヶ谷霊園には夏目漱石などの墓があり、漫画家・手塚治虫が住んだ並木通り界隈の先にある子母神堂などには、清々とした空気が漂う。神田川を渡れば、青春時代の甘酸っぱい感慨に浸る人もいるかもしれない。そうした多くの郷愁を、地元の人たちは東京さくらトラムがあるからこそと思うのではないか。それは沿線沿いに暮らす幸せと、東京さくらトラムを存続させてきた誇りに繋がっているに違いない。

東京さくらトラム(都電荒川線)の歴史

明治44年(1911)

8月1日

■東京市電気局の開局(東京鉄道株式会社から事業買収)

8月20日

■王子電気軌道が飛鳥山上~大塚間に路面電車を開業(現在の荒川線「飛鳥山」~「大塚駅前」)

大正2年(1913)4月1日

■王子電気軌道の飛鳥山下~三ノ輪橋間が開通

昭和5年(1930)3月30日

■王子電気軌道「面影橋」~「早稲田」開業(現在の荒川線全線に相当する区間が開業)

昭和17年(1942)2月1日

■陸上交通事業調整法により路面交通事業8社10事業(王子電気軌道を含む)を統合

昭和42年(1967)8月1日

■東京都交通事業財政再建計画を策定、路面電車の廃止を決定

昭和47年(1972)11月12日

■第六次都電撤去(27系統「三ノ輪橋」~「王子駅前」と32系統「荒川車庫前」~「早稲田」を残して撤去終了)

昭和49年(1974)10月1日

■27系統と32系統を一本化し、「荒川線」と改称

昭和53年(1978)4月1日

■全車ワンマン化

昭和53年(1978)5月18日

■新7000形車両、ローレル賞受賞

昭和59年(1984)3月1日

■冷房車両導入開始

平成2年(1990)5月2日

■8500形車両を導入

平成5年(1993)

11月11日

■Tカード(都バス・都電用)を導入

10月1日

■バス共通カードを導入

平成9年(1997)10月14日

■三ノ輪橋停留場が「関東の駅百選」に選定される

平成12年(2000)

5月31日

■ラッピング広告車両運行開始

11月11日

■新停留所「荒川一中前(ジョイフル三ノ輪前)」を開設

平成19年(2007)

3月18日

■ICカード乗車券「PASMO(パスモ)」サービス開始

5月26日

■荒川電車営業所内に「都電おもいで広場」を開設

■三ノ輪橋停留場リニューアル

5月27日

■レトロデザインの新型車両9000形を導入

平成20年(2008)6月14日

■「雑司ヶ谷」を「都電雑司ヶ谷」に名称変更

平成21年(2009)4月26日

■先進性と快適性をめざした新型車両8800形運行開始

平成22年(2010)7月31日

■バス共通カード取扱い終了

平成23年(2011)4月18日

■都電マスコットキャラクター「とあらん」誕生

平成23年(2011)

8月1日

■「ToKoPo(トコポ)」サービス開始

10月~

■都営交通100周年記念花電車運行

平成25年(2013)3月23日

■10の交通系ICカードによる全国相互利用開始

平成27年(2015)9月18日

■新形車両8900形運行開始

平成28年(2016)5月30日

■7700形運行開始

平成29年(2017)3月26日

■停留場副名称決定(熊野前「首都大学東京荒川キャンパス前」、荒川二丁目「ゆいの森あらかわ前」)

平成29年(2017)4月28日

■都電荒川線愛称決定「東京さくらトラム」

平成29年(2017)11月16日

■駅ナンバリング実施

平成30年(2018)10月21日

■都営交通案内所「三ノ輪橋おもいで館」を開設

「路面電車の日」と「荒川線の日」

平成7年(1995)に制定されたのが6月10日の「路面電車の日」で、「ろ(6)テン(10)」(路電=路面電車)の語呂合わせによる。また、10月1日は「荒川線の日」。現在の路線となった昭和49年(1974)10月1日にちなむ。

ノスタルジックな下町をひと回り 東京さくらトラム(都電荒川線) 或る日の沿線風景

東京さくらトラムは今日も住民や観光客を乗せて走る。

・三ノ輪橋

・荒川七丁目

・王子駅前

・飛鳥山

・大塚駅前

・鬼子母神前

・学習院下

写真/遠藤純、東京都交通局(一部) 文/相庭泰志