分離壁のすぐそばに立つ世界一眺めの悪いホテル

パレスチナに高くそびえる分離壁は、人々の移動を阻み、人々を「巨大な監獄」に押し込めている。西岸地区はエルサレムと切り離されてぐるりと壁で囲まれ、ガザ地区はそのうえ封鎖され、ときおり空爆や大規模な軍事侵攻までくわえられる。

エルサレムやイスラエル国内で「マイノリティ」として生きるパレスチナ人の苦悩は目に見えにくい。残念ながらパレスチナが注目されるのは空爆や軍事侵攻で「何百人、何千人が殺された」という時だけだ。その数でしか語られない人々も、ときおり社会を震撼させる「非情なテロリスト」も、名前や顔や人生をもつひとりの人間として語られることは滅多にない。

イエス・キリストの生誕の地とされる聖地ベツレヘムの街中から1キロほど北上すると高い壁があらわれ、もう少し進むとエルサレムとの間に設けられた検問所が現れる。その分離壁のすぐそばにバンクシーの建てた「ウォールド・オフ・ホテル」はある。

通行許可証のないパレスチナ人はこの検問所を越えてエルサレムへ行くことはできない。深夜から早朝にかけては通行・労働許可証を得てイスラエル側に働きに行く労働者の長蛇の列ができる。朝の始業時間に間に合うように着くためには、人びとは寝る間も惜しんで深夜から早朝に並ぶしかない。

ベツレヘムとエルサレムは10キロほどしか離れておらず、以前はエルサレムとのつながりも深かったが、現在では壁と検問所によって完全に分断され、エルサレムを取り巻くように、ふたつの町のあいだにいくつもの大きな入植地が造られている。付近にはアイーダ難民キャンプ、アルアッザ難民キャンプというふたつの難民キャンプも存在する。ホテルはそんな場所に建っている。

壁を越えて出稼ぎへ出るパレスチナの人々

そもそもバンクシーの名前を初めて聞いたのは、パレスチナの分離壁が造られた町や村だった。「うちの町でも描いてくれたらいいのに」と語るパレスチナ人によって、その名を知った。そんな村のひとつビリン村では、分離壁がイスラエルとの境界線グリーンラインより5キロも村に侵食して造られることになり、畑や牧草地などの多くが壁の向こう側に取り残され、接収されることになった。

村では週に一度の分離壁・占領反対デモがもう15年も続けられているが、イスラエル軍の弾圧は過酷だ。デモのさなかに至近距離から高速催涙弾を胸に撃たれて殺されたバーセムと、自宅付近に飛んできた催涙弾のガスを吸って亡くなったジャワーヒルは姉弟だった。

時には実弾も使用されるため、多くの重傷者が出ている。それでも命がけで抗議の声をあげ続ける村人は「将来、子どもたちが安心して生きていける故郷がなくなることは、何よりも恐ろしい。子や孫のために、絶対に譲ってはならないものがある。この土地を子孫に引き継ぐのは、私たちの使命であり義務だ」と話す。

村での秋のオリーヴの収穫は、一年に一度のお祭りのような日々。この時期は親戚中が集まり、手助けをしあいながら実を収穫し、搾油する。かつてオリーヴはパレスチナの主要な産業のひとつだった。占領によって土地が奪われ、水の使用や出荷も自由ではなく、多くの農家が農業を離れていったが、いまでもオリーヴの収穫は大切な年中行事であり、農家にとっては一年で一番多くの収入を得る機会でもある。

しかし、現在はイスラエル領となった「故郷」に家も土地も畑も果樹もすべてを置いて逃げざるを得なかった難民とその子孫には、実を収穫する木々も畑もない。灰色のコンクリートの住居が建ち並ぶ狭い路地の難民キャンプは、緑が豊かな農村とは景色の色合いが違う。

産業の育成を占領によって阻まれ、コントロールされることで、多くのパレスチナ人は労働許可証を得たうえでのイスラエルや入植地での「出稼ぎ」に従事せざるを得ない。イスラエル政府や軍への抵抗はその許可証を失う原因となるため、「カネのために沈黙する」ことを強いられる。農村ならば、仕事を失ってもなんとか食べるための作物の実りを得る畑があるが、難民キャンプの住民にはその土地すらない。

パレスチナの不条理を知るきっかけとなり得るホテル

難民キャンプで出会った女性マハは、2002年のキャンプへの軍事侵攻の際に夫イマードが連行され、拷問を受けて病気がちになり、後に亡くなった。彼女は日雇いの農場労働に従事して六人の子どもを育て上げた。子どもたちの幼なじみは毎年のようにひとり、ふたりと殺されていく。なかには武装組織の一員となって「殉教者」となった青年もいた。そんな「殉教者」のポスターが難民キャンプにはあふれている。

貧困と絶望は若者たちの未来への希望を奪う。「尊厳もなく、抵抗もせず黙らされてすべてをのみこんで生きていくことが、本当に『生きている』ということなのか? 闘って死んだほうがマシだ」という息子たちに「どんなに無様でも、みっともなくてもいいから、生き抜いてほしい」とマハが返すたびに、晩年は若くして自力で立つことも歩くことも喋ることもできなかった夫イマードの姿を、一家の誰もが思い出す。

病気の赤ちゃんを病院に運ぼうとして検問所を越えられず亡くした父親ナーセル、武装組織の一員とみなされ屋上を取り囲んだ特殊部隊に射殺された兄の血まみれでズタズタの遺体を抱きかかえた妹シャイマア、壁に阻まれ直線距離にして1キロもない娘の嫁ぎ先を訪ねることが許されない両親、立ち退きに応じなかったため分離壁によって村と分断され自由に開閉できないドアのついたトンネルによってしか外に出られないオマルさん一家、壁の向こうの接収された自分たちの土地の上に造られる入植地の建設現場で働く青年……パレスチナで生きる誰もがこのような不条理を押し付けられたまま生きている。バンクシーがグラフィティを描きホテルを造ったパレスチナはこんな場所だ。

このホテルがオープンしたことを聞いた時は思わず喝采をあげた。「パレスチナってどこ?」という人にこそ、彼のグラフィティやホテルを通して興味を持ち、実際に足を運んでみてもらえたらと願う。

占領の不条理をあの場所でわずかにでも体験することは、いくら本を読んで頭で考えても「想像も及ばない圧倒的な現実」だ。「パレスチナを知る」そのきっかけは、バンクシーのグラフィティでも美味しい料理でもステキな雑貨でも思いがけない恋や友情でもなんでもいい。なにかをきっかけに、彼ら一人ひとりに名前があることを知り、立ち止まって考えてみることが、いつかこの不条理を変えていくきっかけになるかもしれない。雨垂れ石を穿つ。「傍観者になるな」「次に行動するのは君だ」そんなバンクシーのメッセージをホテルで感じた。

難民キャンプで出会った子どもたちその笑顔は眩しいくらいに輝く——

写真・文◎高橋美香

高橋美香 (たかはし・みか)

1974年広島県生まれ。第一次インティファーダの際「同年代の子どもたちが戦車に石を投げている」映像に衝撃を受けたことがきっかけで、パレスチナ問題に関心を抱くようになる。東京国際大学・国際関係学部を卒業後、エジプトへ留学しアラビア語を学ぶ。著書に『パレスチナ・そこにある日常』(未来社)、『ボクラ(Bokra)・明日、パレスチナで』(ビーナイス)など。

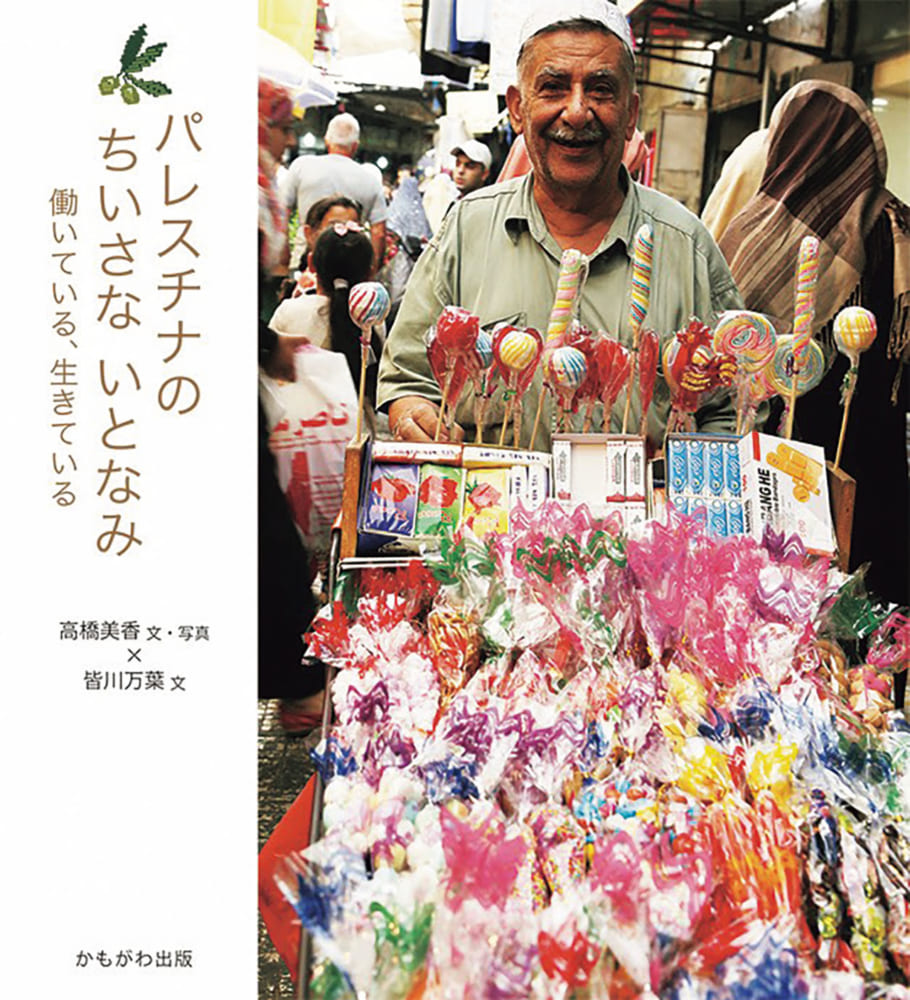

『パレスチナのちいさないとなみ』

[著・写真]高橋美香、皆川万葉

かもがわ出版/1,800円+税

あわせて読みたい