まずは「本当に自分の給料が低いのか」を知るところから始め、次に「給料が安い理由はどこにあるのか」を理解し、それらを踏まえた上で「給料を上げるための方法」をおさえよう。きっと、給料や所得をアップさせる方法が分かってくるはずだ。

知っておきたい日本の平均給料

まずは自分の給料が本当に低いのか、という点から詳しく見ていきたい。国税庁の発表をもとに、日本の平均賃金を見てみよう。

平成30年(2018年)時点の平均給与は、男女の正規・非正規雇用を全て合算した場合で440.7万円という結果であった。しかし、この平均は全ての年齢や性別、職種等を合算した平均であり、さらに言えば正規雇用と非正規雇用の給与も合算して計算しているので、平均値として扱うには範囲が広すぎる。

そこで、ここからは「雇用形態別」「男女別」「企業規模別」「学歴別」「年齢別」「業種別」「地域別」の6つの項目を元にそれぞれの平均給与を紹介していくこととする。その上で、「必ず見るべき重要な基準」と「サブ的に見るべき基準」とに大別して紹介するので、ぜひ参考にしてほしい。

必ず見るべき重要な3つの基準

平均の給料を算出する上で、絶対におさえたいポイントは以下の3点。

・年齢別

・業種別

・地域別

それぞれ詳しく見ていこう。

1.年齢別の平均給料

日本は職能給という評価制度によって給与を決定しているが、これは勤続年数や年齢によって給与を決定し、勤続年数が増えるほどに年収も増加していく形態を指す。つまり、一般的には年齢が高いほうが年収が高くなるのが日本の給与形態なのだ。

ここからは、平成30年に厚労省が発表したデータをもとに、年齢別に異なる平均年収について見ていこう。まずは男性の年齢別平均年収を紹介する。

| 年齢 | 年収 |

| 19歳〜 | 216.72万円 |

| 20〜24歳 | 255.12万円 |

| 25〜29歳 | 297.48万円 |

| 30〜34歳 | 347.27万円 |

| 35〜39歳 | 390.24万円 |

| 40〜44歳 | 430.44万円 |

| 45〜49歳 | 473.88万円 |

| 50〜54歳 | 511.2万円 |

| 55〜59歳 | 503.4万円 |

| 60〜64歳 | 360.72万円 |

| 65〜69歳 | 309.84万円 |

| 70歳〜 | 304.08万円 |

次に、女性の平均年収を年齢別に見ていこう。

| 年齢 | 年収 |

| 19歳〜 | 207.12万円 |

| 20〜24歳 | 247.8万円 |

| 25〜29歳 | 275.52万円 |

| 30〜34歳 | 292.08万円 |

| 35〜39歳 | 304.32万円 |

| 40〜44歳 | 316.92万円 |

| 45〜49歳 | 322.44万円 |

| 50〜54歳 | 324.72万円 |

| 55〜59歳 | 319.80万円 |

| 60〜64歳 | 267.12万円 |

| 65〜69歳 | 250.44万円 |

| 70歳〜 | 258.96万円 |

こうして見ると、男性の場合は年齢によって約200万円の開きが、女性の場合は約117万円もの開きがある。自分の年齢と照らし合わせながら平均の給料を判断していかないと、正しく給料の多寡を判別できなくなってしまう。

2.業種別の平均給料

ここからは、業種別に平均の給料を見ていこう。

| 業種 | 男性の年収(万円) | 女性の年収(万円) |

| 建設業 | 418.92 | 295.32 |

| 製造業 | 384.36 | 260.76 |

| 情報通信業 | 479.52 | 366.24 |

| 運輸業・郵便業 | 346.8 | 276.96 |

| 卸売業・小売業 | 415.68 | 280.8 |

| 金融業・保険業 | 564.48 | 333.24 |

| 学術研究・技術サービス業等 | 498.96 | 353.40 |

| 宿泊業・飲食業 | 330.12 | 242.52 |

| 娯楽業等 | 356.64 | 264.12 |

| 教育、学習支援業 | 527.4 | 377.64 |

| 医療、福祉業 | 408.24 | 310.08 |

| その他サービス業 | 328.44 | 260.16 |

業種ごとに見ても平均の給料額には大きな違いがあることが分かる。上記の表を参考に、自分の業種の平均年収と自分の年収を参照してみると、本当に給料が安いか否かの判断を下しやすくなるだろう。

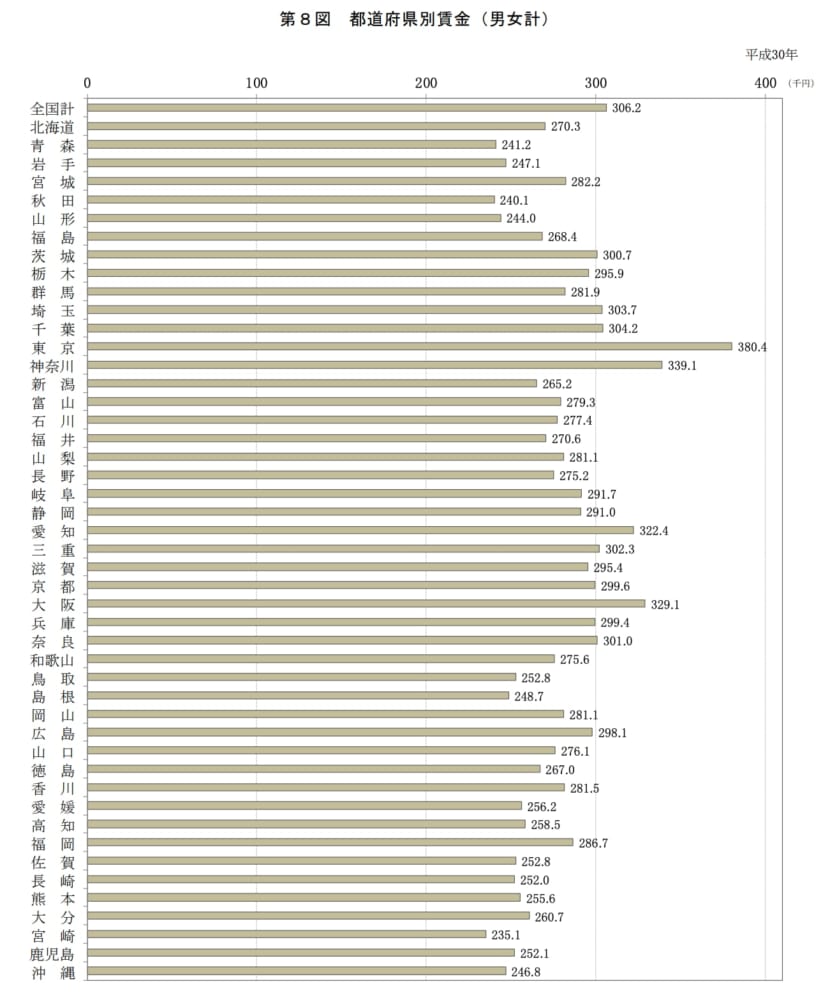

3.地域別の平均給料

平均の給料額は地域によっても変化する。以下の図表は、地域ごとの平均給料をグラフに直したものだ。こちらを参考に自分の都道府県の平均給料を把握し、自分の年収と比較してみよう。

全国平均の給与額を年収に直すと367.44万円になるが、この平均を超えている都道府県は「東京都」「神奈川県」「愛知県」「大阪府」の4つだけだ。一般的に、この4都府県の企業で勤務している場合は、年収が平均を上回っている可能性が高いと言える。

上の図表を参考に、自分の企業が籍をおいている都道府県の平均額と比べてみよう。

サブ的に見るべき4つの基準

以下は参考程度に見ていこう。必須の基準に加えて、以下の要素で平均の給料をさらに詳しく算出することで、より具体的な平均の給料を算出できる。

・雇用形態別

・男女別

・企業規模別

・学歴別

それぞれ詳しく見ていこう。

4.雇用形態別の平均給料

雇用形態は大きく「正規雇用」と「非正規雇用」に分けられる。正規雇用はいわゆる正社員雇用のような形で、期限の定めのない雇用を指す。反対に非正規雇用は、アルバイトやパート、派遣社員のような形で、期限の定めが設けられている、正規雇用以外の雇用形態を指したものだ。

正規雇用は賞与があったり基本給が高かったりといった点で非正規雇用よりも高い給与になるのが一般的であるが、実際はどのような結果になっただろうか。

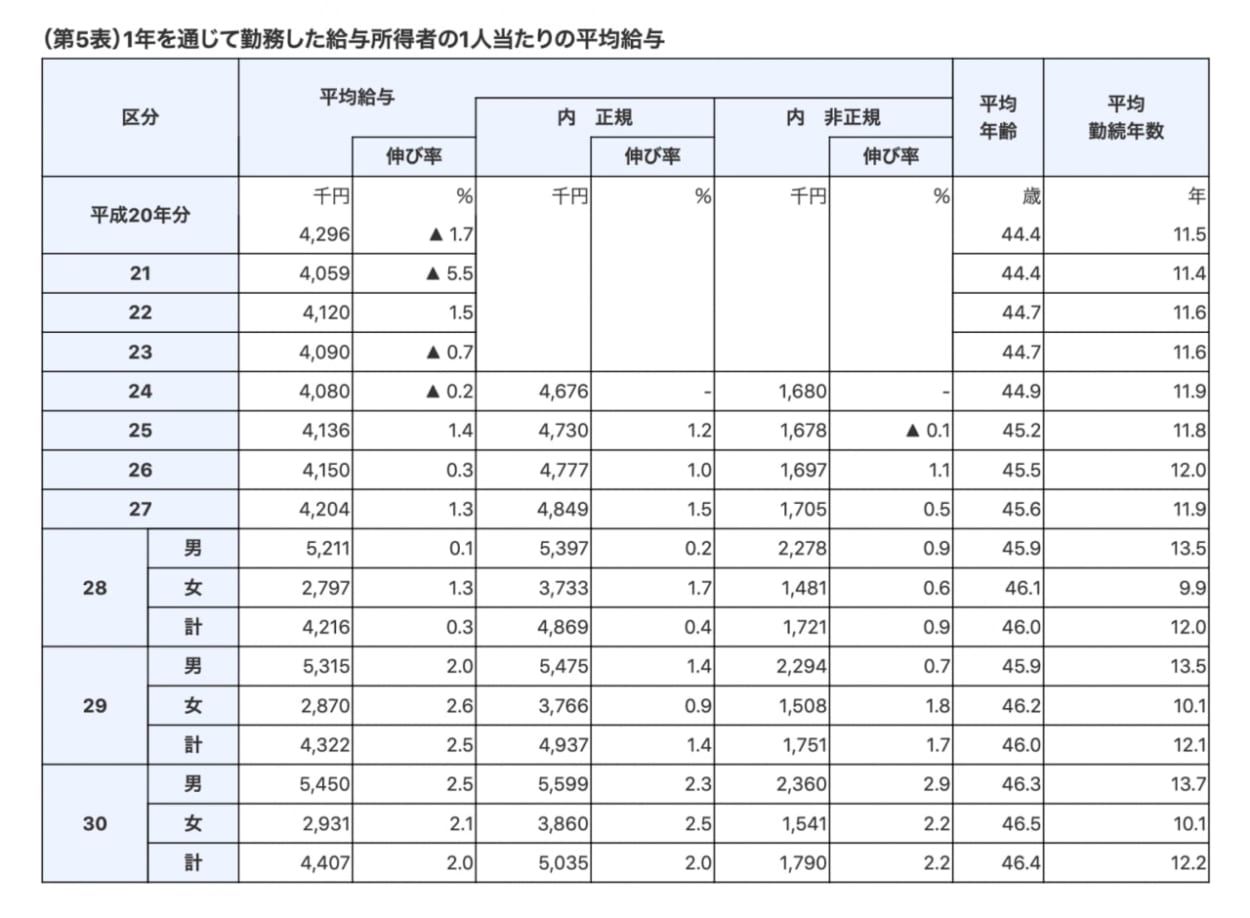

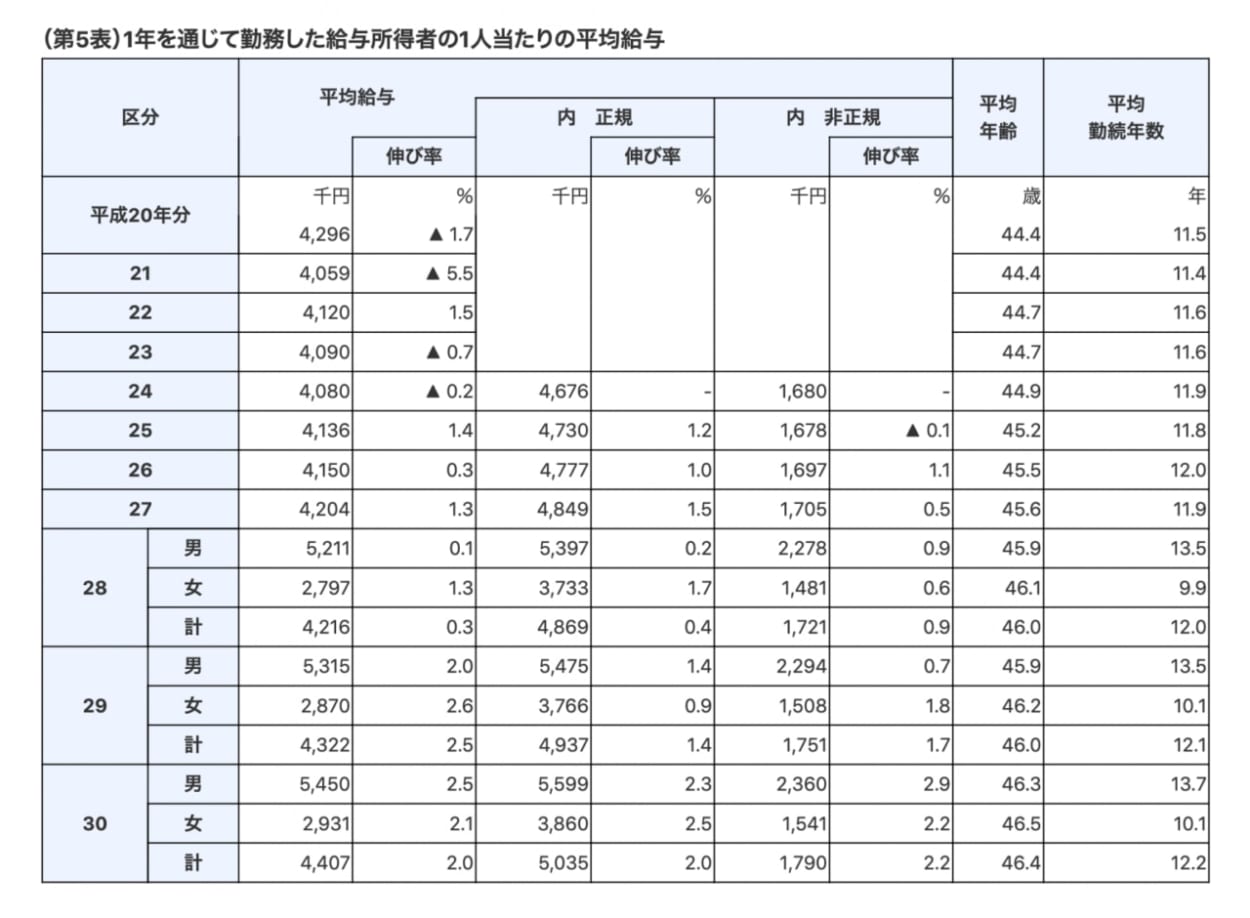

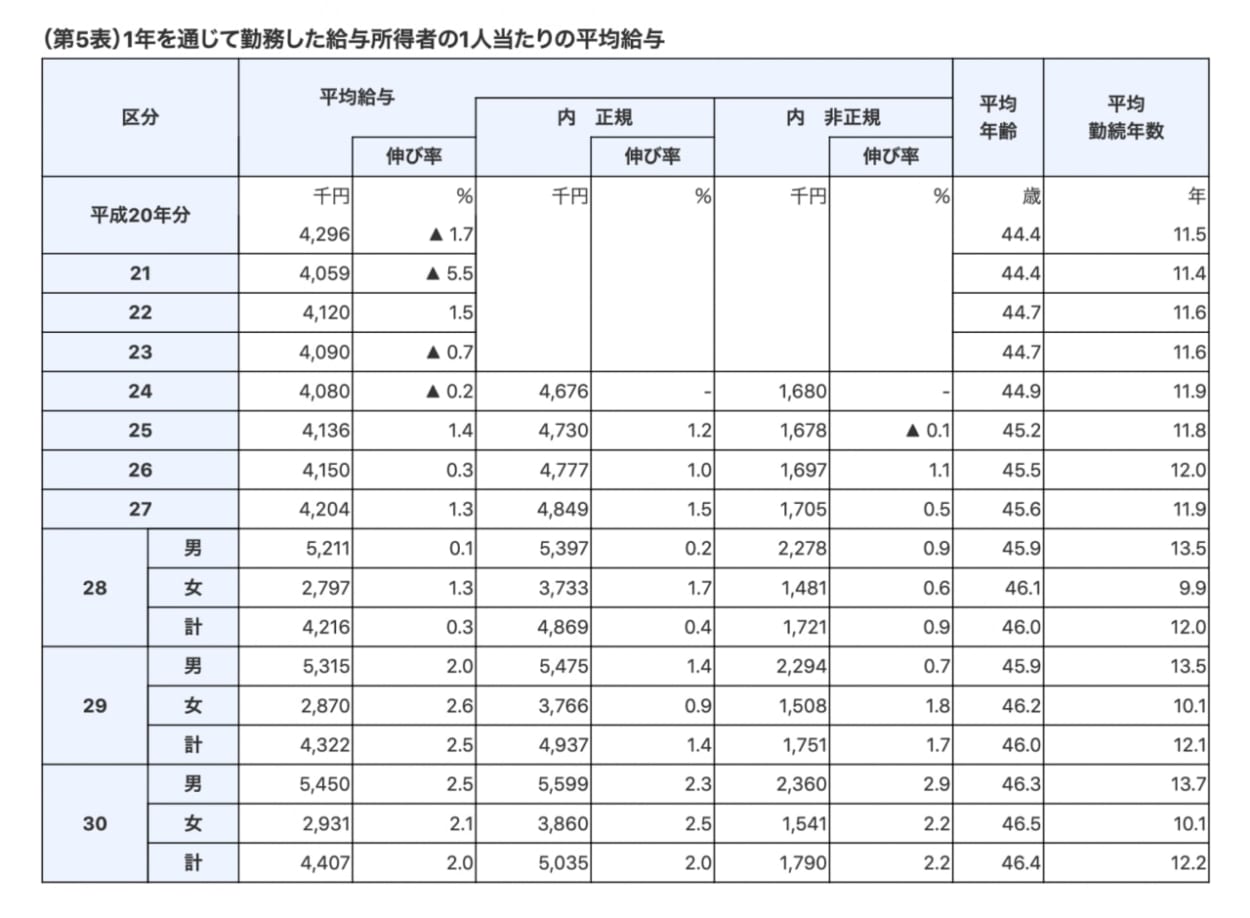

先ほども紹介したこちらの表には、正規雇用と非正規雇用の平均給与が記されている。平成30年の時点では正規雇用の平均給与は503.5万円、非正規雇用の平均給与は179.0万円という結果であった。

約320万円ほどの大きな差が開いているが、この理由としては非正規雇用を選んだ人が「自分の好きな時間に働きたい」というニーズを満たすため、短い時間で勤務していることで給与額が正規雇用に比べて低くなっている、という背景もある。

また、他の理由として正規雇用と非正規雇用の間には基本給額の違いや賞与の有無といった待遇の格差が生じている可能性も考えられる。

非正規雇用で働いている人は時給制であることも多く、そもそも1時間あたりにもらえる額が正規雇用の人と比べて低いことが予想される。また、賞与の支給についても正規雇用に限定して支払っている企業が多いため、約320万円もの開きが生まれていると考えられる。

しかし、2019年4月より順次施行されている働き方改革関連法案によって不当な待遇格差は是正されるような動きも見られているので、非正規雇用の人にとっては待遇の改善や所得の向上の兆しが見える良いニュースと言えるだろう。

以下の記事では働き方改革関連法案について詳しく解説するので、「働き方改革って最近よく聞くけど、何が変わったんだろう?」と気になる人はぜひ参考にしてほしい。

5.男女別の平均給料

ここからは、男女別に平均給料を算出していこう。もう一度国税庁の図表を見てみると、平成30年の男性の平均給料は545.0万円、女性の平均給料は293.1万円となっている。

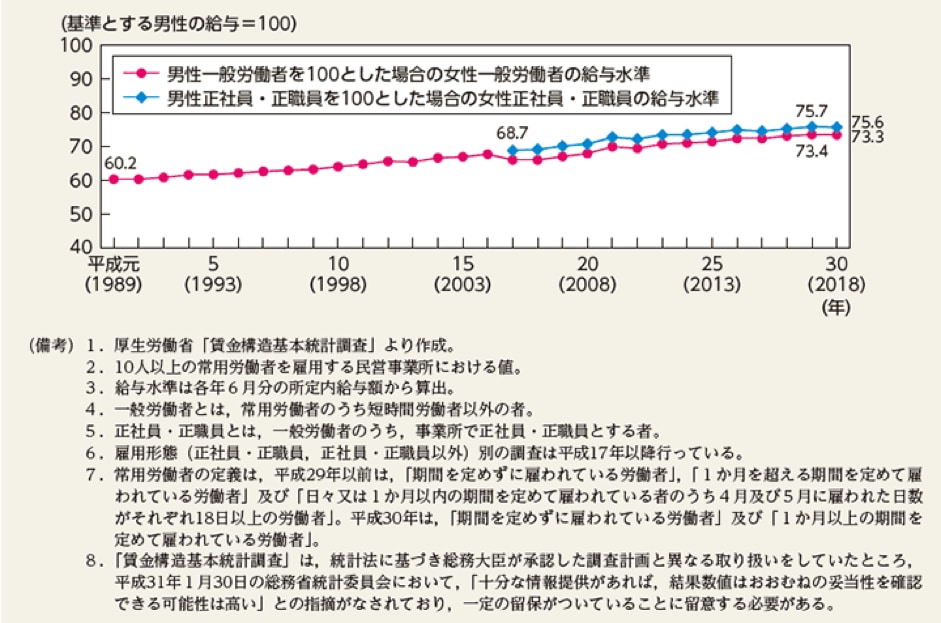

男女の間に大きな収入の格差が生じていることが見て取れる。それを踏まえて以下の図表を見てほしい。平成30年度の男女共同参画白書に記載されている、男女間の所定内給与格差の推移をグラフ化したものだ。

ここから読み取れるのは、一般的に女性の正社員・正職員は男性の正社員・正職員に比べて7割程度の待遇水準で勤務していることが多い、ということだ。

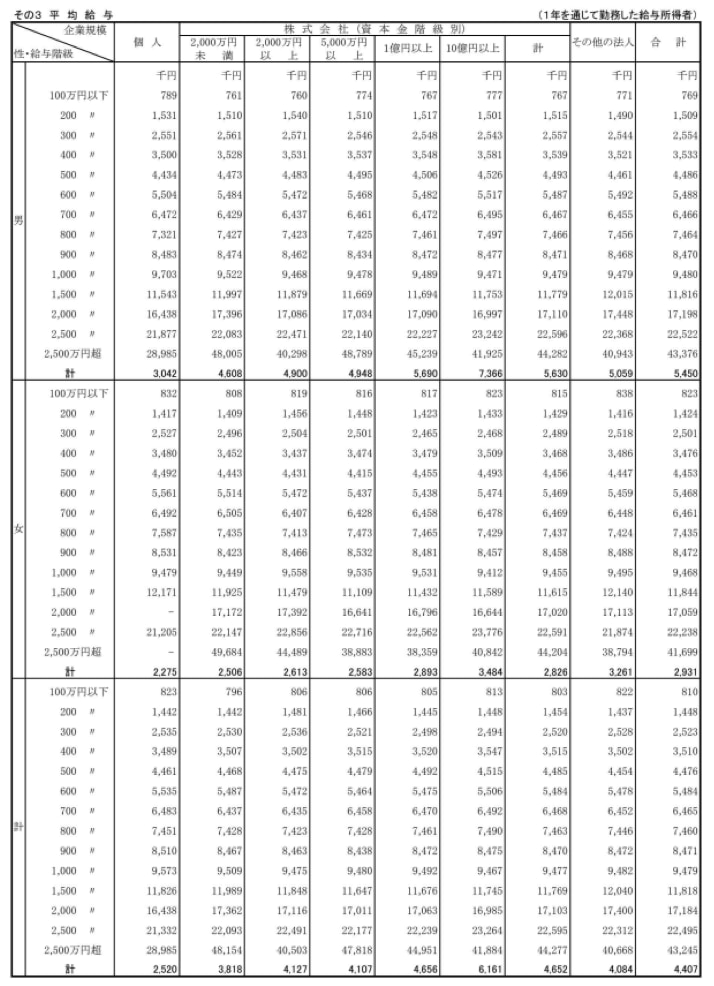

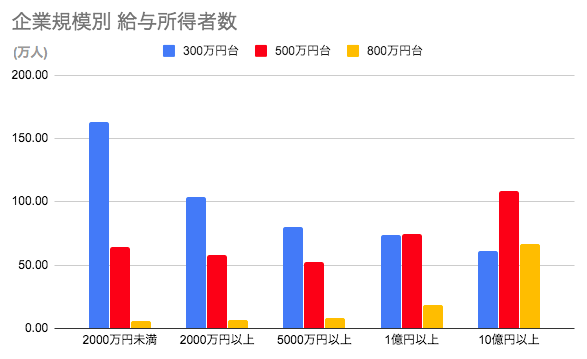

6.企業規模別の平均給料

ここでは企業規模に応じて算出された平均の年間給料額を見ていこう。

以下の図表のように、国税庁では、資本金額の多寡に応じて企業規模を5つに分類し、さらに個人事業主やフリーランス、株式会社以外の法人についても個別に分類して平均の年間給与を算出している。

まずは以下の5分類に応じた平均給料を見ていこう。

・資本金額が2,000万円未満の株式会社

→平均の年間給料は381.8万円。

・資本金額が2,000万~5,000万円未満の株式会社

→平均の年間給料は412.7万円。

・資本金額が5,000万~1億円未満の株式会社

→平均の年間給料は410.7万円。

・資本金額が1億円~10億円未満の株式会社

→平均の年間給料は465.6万円。

・資本金額が10億円以上の株式会社

→平均の年間給料は616.1万円。

このように、資本金額が多くなるにつれて平均年収も高くなっていくことが分かる。

企業の規模が大きくなると、企業内で抱えるリソースや資金力も大きくなるので、受注する案件の単価も高くなる。言い換えると、中小企業に比べて大きな利益が出る仕事に取り組めるので、従業員に対して還元できる賃金も、資本金額が増えるほど大きくなると予想される。

自分が勤めている企業の資本金額と上記の表を照らし合わせて、より詳細な平均給与を参照しながら自分の給料が安いか否か調べてみよう。

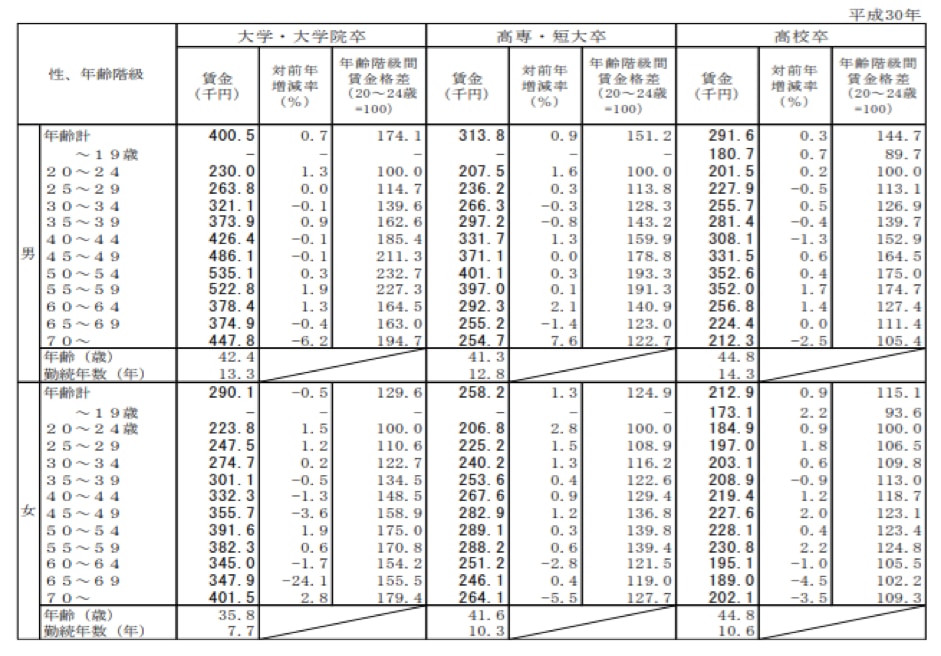

7.学歴別の平均給料

さらに、給料に変化を与える要因として考えられる学歴についても、平成30年に厚労省が発表しているデータをもとに「大学・大学院卒」と「高専・短大卒」、「高校卒」の3つに分けて平均の年収を見てみよう。

・大学、大学院卒の平均給与

男性:400.5万円

女性:290.1万円

・高専、短大卒の平均給与

男性:313.8万円

女性:258.2万円

・高校卒の平均給与

男性:291.6万円

女性:212.9万円

このように、学歴によって平均の給料額が大きく異なることが分かる。特に、高卒と大卒・院卒の間には年間約80万〜110万円もの差が開いており、学歴によって企業から下される評価が大きく異なることがわかる。

「給料が安い」その理由はどこにある?

給料が安い、と嘆く人の多くはその理由が分からないため、「どうすれば給料が上がるのか」という解決策にたどり着くための道筋が見えずに悩んでしまう。この状況を打開するためには、自分の給料が安い理由を自覚して対策を立てなければならない。

まずは給料が安い理由として考えられる要因を3つ紹介する。

1.そもそもの給与(基本給)が低い場合

2.勤続年数が短く、給与テーブルの等級が低い場合

3.専門性が低く、他者との差別化がしにくい仕事の場合

1に当てはまるか否かを判断するためには、これまで解説してきた「平均給与」と自分の給与を比較してみることが大切だ。「同じ条件で働いているはずなのに給料が数十万円単位で低い」という場合は、1の要因が当てはまる。

2に当てはまるか否かを考えるには、自分の勤続年数を判断基準にする。「まだ入社したばかりで、責任あるプロジェクトを任されていない」というような場合は企業側もあなたの給料を判断するための判断材料が足りていないのだ。

また、後述するが、多くの企業では独自に「給与テーブル」という表を作成して、各社員を等級ごとに分類して給与額を算出しているので、勤続年数が短すぎる場合はどうしても給料が低くなりやすい。勤続年数が5年を満たしておらず、責任ある立場を任された経験がない場合は、2の要因によって給料が低い可能性がある。

3については、職種や業種によるものが大きい。自分の仕事をいま一度見直してみて、「1年前と全く同じことをしている」と感じたのなら、専門性が低く、他者と差別化しにくい仕事であるかもしれない。どのような職種が3に当てはまりやすいのか、という点については後ほど解説する。

まずは1の「基本給が平均よりも低い場合」について詳しく見ていこう。

1.そもそもの給与(基本給)が低い

基本給が低く、代わりに残業や手当をプラスすることで平均給与と同程度の額面に調整している企業もある。こうした企業の給与形態に則ると、例えば残業を減らしたり手当の支給条件を外れたりした時点で給与額が大きく引き下がることが考えられるだろう。

あなたがワークライフバランスを保とうと考えたり、働き方改革によって残業時間の上限が設けられたりした時点で給与の安さに気がつき、驚いてしまうかもしれない。

また、業績賞与という形でボーナスを支給して年収を引き上げている企業もあるが、業績が悪化したらそのボーナスは支給されなくなるので、企業の業績悪化によって年収が減少する可能性もある。

まずは自分の給与明細から「基本給」を確認しよう。一般的に、基本給は下げにくく、ほとんどの企業は基本給のアップをためらう。そしてボーナスの計算は基本給×◯ヶ月という形で行われるので、労働者にとっては基本給の金額が非常に大切だ。

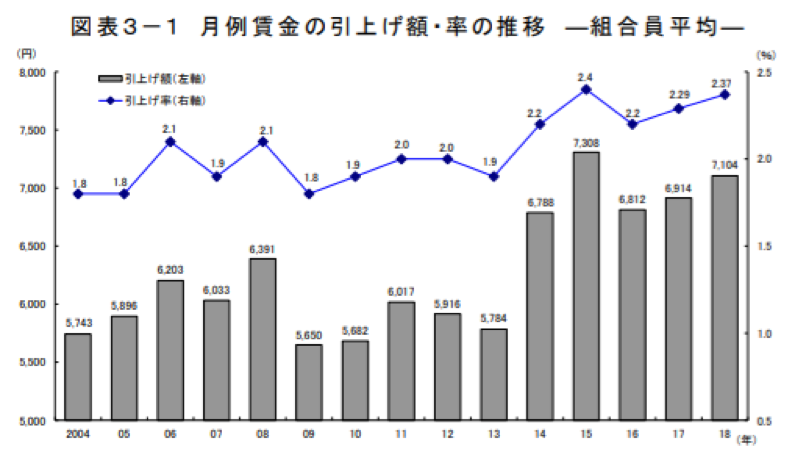

基本給は毎年人事考課によって昇給していくが、この昇給をベースアップと言う。以下の図表は2004年から2018年までのベースアップ額・率をグラフで表したものだ。

昇給率は企業の規模や業種によっても異なるが、自分の昇給額や昇給率と平均値を比べてみることで「しっかり従業員に還元してくれているのか」をある程度は推し測ることができるので、参考にしてみよう。

2.勤続年数が短く、給与テーブルの等級が低い

勤続年数が短かったり、給与テーブルの等級が低かったりする場合は給与が低いことが多い。

企業は、様々な評価軸で社員を評価し、適した給与額を決定する。企業に利益をもたらしてくれる社員には多くの給与を支払うが、経験が浅かったりあまり結果が出せていない社員にはそれに見合った金額が支給されるように「給与テーブル」が設けられているのが一般的だ。しかし、この給与テーブルにはいくつか問題点が存在する。

給与テーブルには勤続年数や年齢といった「成果以外の要素」も含まれており、一概に成果を上げた社員に多くの給与を支払っている、とはいい難いのが実状。一般の社員が給与テーブルにアクセスすることは難しいため、自分の評価が不透明なことでことさら「自分の給料が低すぎるのではないか」という不安に駆られてしまう可能性がある。

同僚と給料の話をするのがはばかられる場合は、同業で同じ規模の企業の収入と自分の給料を照らし合わせてみるなど、比較対象と比べてみると、自分の評価が正当なものかどうかをある程度推し測ることができるだろう。

3.専門性が低く、他者との差別化がしにくい仕事

企業には様々な部門が存在するが、なかでも専門性が低く、他者との差別化がしにくい仕事に就いていた場合は給料が安くなってしまう。例えば庶務という部門は以前は多くの企業で設立されていたが、近年はIT技術の発展によって書類整理や直接営業の機会が以前に比べて減少したこともあり、庶務という仕事自体がなくなりつつある。少なくとも「庶務の仕事だけをやる」人は居なくなり、雑務も含めて自分たちでやってしまう、という形で補填している企業が増えている。

庶務は「この人でなければできない」「この知識がないとできない」という専門性が低い業務なので、時代の流れやテクノロジーの発達によって仕事自体が消失してしまう流れにある。このように、専門性が低い業務はこれからAIやロボットによって代用され、消失していくであろうし、その前兆として賃金が低下したり求人自体が少なくなったりという条件の変容がおこる。

他には営業を補助する営業事務や小売店の接客業なども専門性が低いため、庶務と同じように仕事自体がなくなってしまう可能性のある業務と言える。反対に、専門性の高い仕事に就いている人は、言い換えれば希少性の高い人材であるから、専門的な分野で仕事をしていれば続けるほどにスキルやノウハウが蓄積されていき、希少性が高くなり、必然的に給料は高くなっていくだろう。

それはいま在籍している企業に限らず、同業他社などでも高い価値を得られる可能性があるため、結果的に自分の市場価値を高めることにも繋がる。

一方、専門性が低く、他の企業で活用できないスキルが高くなったとしても、市場価値が高まらず、社内での評価も上がりにくいと考えられる。

自分の仕事の専門性はどれくらいか、という点についていま一度見直してみると、給料が安い理由が見えてくるかもしれない。

会社にも限界がある?給料が安い会社の特徴

収入アップを目指す場合には、企業としての限界を知る必要がある。ここでは、この”企業起因による給料が安い理由を”紐解いてみよう。

1.給料が安い業種

業種によっても平均年収に差があることは前述のように解説した。それでは、平均年収が低い傾向にある業種とは、どのような業種なのだろうか。

下記は国税庁の「民間給与実態統計調査」を基に作成した、業種別平均年収のランキングだ。

1位:電気・ガス・熱供給・水道業/759万円

2位:金融業、保険業/631万円

3位:情報通信業/622万円

4位:製造業/520万円

5位:建設業/502万円

6位:学術研究・専門・技術サービス業、教育・学習支援業/498万円

7位:不動産業、物品賃貸業/446万円

8位:運輸業、郵便業/445万円

9位:複合サービス事業/437万円

10位:医療・福祉/397万円

11位:卸売業、小売業/383万円

12位:サービス業/363万円

13位:農林水産・鉱業/312万円

14位:宿泊業、飲食サービス業/251万円

※引用元:国税庁│平成30年分民間給与実態統計調査結果より

平均給与が440.7万円であることを考えると、9位以降の業種は年収が低い傾向にある業種と言える。下位6業種の中に「医療」が含まれていることに驚く人もいるかもしれないが、これらの業種の平均年収が低い理由としては、アルバイトやパートなど、非正規雇用の従業員が多いことが理由のひとつとして挙げられる。

これ以外に平均年収が低い理由としては、ビジネスモデルの違いが挙げられるだろう。例えば、飲食業が利益を出すためには、大きく

・「原価を下げる」もしくは「売価を高める」

・「客単価を上げる」もしくは「回転率を上げる」

という2つの視点での考え方が必要だ。しかし、原価や売価、客単価、回転率にはどこまで最適化しても限界がある。こうした理由が、飲食業界で高収入を得ることが難しい理由でもあるのだ。

もちろん、独自のビジネスモデルを打ち出すことで効率よく利益を上げている飲食店もあるため一概には言えないが、給料が安い場合にはその業種の限界を知っておく必要があるだろう。

2.企業規模で見る給料の安い会社

次に知っておきたいのが、会社の事業規模による平均年収の違いだ。

これは国税庁が発表した、民間給与実態統計調査より、年収300万円台、500万円台、800万円台の給与所得者数を企業規模別に示したもので、横軸は企業の資本金を表す。

平均年収より少し上の、500万円台の給与所得者はどの規模の企業にも一定数いるものの、資本金1億円以上の会社の方が給与水準が高いことが分かる。このことから、給料が安い場合には、企業規模も関係していといえるだろう。

もし今の仕事が、本章でお伝えした平均年収の低い業種で、かつ規模の小さな会社である場合、一定以上の給与を超えた場合、それ以上を狙うことは難しいかもしれない。

AIで自分の適正給与を判断しよう

ここまで、様々な角度から平均給与を説明してきたが、専門性や勤続年数などによっても給与は変わってくる。実際の業務と照らし合わせ、自分の給与が適正かどうか知りたい場合は、AI(人口知能)による年収査定を試してみると良い。

平均年収.jpの年収査定は、経歴やスキルからAIに蓄積したデータと照らし合わせ最適な年収を診断することができるツールだ。22問の質問に回答すると、適正年収がメールで通知される。約3分ほどで回答できるので、一度査定をしてみてはどうだろう。

自分の給料が平均より低い場合に考えたい3つのポイント

給料が低い場合に考えたい3つのポイント

・能力×適性×時間があなたに価値を生む

・労働生産性を意識してムダのない働き方を

・社内の評価ではなく「市場価値」で自分に値段をつける

はじめに紹介した平均の給料よりも給料が低く、上の章で説明した「給料が低い理由」に当てはまる節があった人は、これから解説する3つのポイントを意識してみると良いだろう。

いずれも給料をアップさせる上で重要な考え方なので、自分に必要な考え方のポイントをじっくりと読み込んでおくことをおすすめする。

1.能力×適性×時間があなたに価値を生む

仕事は「能力」と「適性」が重要だ。能力とはあなたが持つ「できること」や「やりたいこと」を指す。能力が不足している場合はどれだけ頑張っても空回りしてしまいうので、はじめは能力を身につけるためにインプットやアウトプットを繰り返すことが大切だ。

「適性」は企業があなたに求めている働きぶりと、あなたの人間性や進みたい方向性の一致度合いだ。企業は元気良く快活に働ける人を求めているのに、あなたは、もくもくと仕事をこなすのが好きだとしたら、社風と人間性が噛み合わないまま働かなければならず、自分らしさを出して全力で働くことが難しくなってしまうだろう。

能力と適性が兼ね備わった状態で勤務すれば、「お客さんの欲しいモノや言葉が分かる(能力)」→「人を喜ばせるのが好きだし、接客という仕事が楽しい(適性)」→「頑張った分だけ評価が下されるので、もっと頑張れる(結果)」という好循環が生まれるため、成果を上げやすい職場環境を整えられる。結果的に給料も上がりやすくなる。

こうした労働環境に「時間」をかけていくことで、あなたの評価はぐんぐんと高まっていく。給料が低いと嘆く前に、まずは自分の能力と適性を見直してみよう。

2.労働生産性を意識してムダのない働き方を

日本は労働生産性が低く賃金が高い国として知られているが、意外と国内のビジネスパーソンの間で「労働生産性」という言葉を耳にする機会が増えてきたこともあり、近年は多くのビジネスパーソンの間で「労働生産性」というワードを耳にするようになった。

労働生産性とは、労働を「投下するもの」として捉え、労働時間でどれくらいの成果を生産できたかを可視化するための指標だ。同じ100円の価値を創造するのでも、1時間で100円を生み出すのと2時間で100円を生み出すのでは労働生産性が大きく異なることは想像に難くないだろう。

自分の労働生産性を高める意識を持つことで、最適な時間配分で仕事をこなし、限られた中で最大効果の労働を行えるようになる。例えば心理学に裏打ちされている休憩術「ポモドーロテクニック 」(45分仕事をして、15分休むことで集中力を切らさない心理学由来の手法)なども労働生産性を高めるために活用しておきたい技術であるし、以前はよく耳にしていた「朝活」なども時間を有効活用するという意味では有意義だ。

無理に休んだり早起きしたりする必要はないが、自分で自分をコントロールしている感覚を身につけることが大事だ。結果的に成果につながりやすくなったり、人より多くの仕事をこなせるようになるので会社からの評価を得やすくなるだろう。

3.社内の評価ではなく「市場価値」で自分に値段をつける

先ほど給与テーブルの解説で触れたように、社内からの評価がそのままあなたの市場価値であるとは言い切れない。むしろ社外から下される「市場価値」であなたの価値を見積もることで、正しく自分の能力をジャッジし、これから何を身につけていけば良いのかが明確になるだろう。

例えば、今のあなたの年収が400万円だったとして、あなたの市場価値が400万円であるとは限らない。勤続年数が短いから少なく見積もって400万円なのかもしれないし、逆に勤続年数が長いから400万円ももらえているのかもしれない。不透明な給与テーブルと成果以外の評価軸が影響を与えている社内の年収を正確な自分の適性年収とするのは不自然なのだ。

一度業務委託という形でフリーの仕事を受けてみると、忖度のない自分の市場価値が見えてくるし、転職エージェントに相談してみてもよいだろう。多くの求職者と求人を繋いできた転職エージェントから見て、どれくらいの市場価値を持っているのかが分かれば有力な指針となる。

また、社内の評価で一喜一憂するのではなく、フラットに市場価値という視点を持つことで、「上司に認められること」ではなく「会社やクライアントが求めていること」を主軸に仕事に取り組めるようになるので、マインドセットの意味でもおすすめだ。

今日から始めたい給料を引き上げるための方法4

ここからは、今日から取り組める「給料・所得を引き上げる方法」を4つ紹介する。給料をもっとアップさせたい人はぜひ参考にしてほしい。

「給料」ではなく「市場価値」を高める意識を持つ

「給料を高めたい」と思うのであれば、給料ではなく「市場価値」を高める意識を持たなければならない。矛盾しているように聞こえるかもしれないが、そもそも給料とは、従業員が創造した価値に対して企業が支払う対価なのだ。

つまり、給料が先にあるのではなく、「価値の創造」→「報酬としての給料」という流れがあるので、給料を多くもらうためには、それに見合った価値を創造しなければならない。あなたの市場価値を高めて、企業にしっかりと価値を提供すれば自然と給料は高まる。まずはそういったマインドセットで日々の仕事と向き合ってみよう。

転職活動で自分の市場価値を知り、身につけるべきスキルを逆算する

先ほども紹介したが、転職の予定がなくても転職活動を経験してみるのはおすすめだ。理由は「転職エージェントから様々な情報が入手できる」「これから身につけるべきスキルを理解できる」「業界の動向を推し量れる」といったメリットを受け取れるからだ。

転職エージェントにこちらの希望条件を伝えると条件を満たした求人をいくつか送ってくれる。求人案件には必要な資格や職務経験が記載されていることが多く、そこから逆算して「このスキルや資格、経験があればこれくらいの待遇で働ける」という指標を作れるのだ。

求人が多く出ている業界があればその業界が成長していることが分かり、転職エージェントに聞くことでさらに詳しい業界の動向まで探ることができる。転職の意向がなくとも、自分のキャリアを考えて転職活動を初めてみるのはおすすめの手法でもある。

転職エージェントについてさらに詳しく知りたい人は、以下の記事をあわせて読んで欲しい。今おすすめの転職エージェントや各サイトの特徴や得意な業界、自分にあった正しい選び方まで、丁寧に解説している。

資格取得でスキルや経験を証明する

給料をアップさせるための分かりやすい手段としては、資格の取得がある。英語の資格を取得すれば外資系や海外勤務の仕事も視野に入れられるので希少性が高い職種にも応募ができる。希少性が高い仕事はその分専門的になりやすいので、高収入が期待できるだろう。

難関資格でなくとも、自分のこれまでの経験を裏付けるような資格を取得すれば十分にキャリアの証明に繋がるし、社内での昇進にも繋がる可能性がある。ぜひ検討してみよう。

以下の記事では、自宅や会社に居ながら学習できるオンライン英会話について詳しく紹介している。「いきなり資格を取るのは不安」という人は、まずオンライン英会話で学習し、英語力をつけてみてはいかがだろうか?オンライン英会話は多くのサービスが無料体験レッスンを設けているため、自分に合うかどうか試すことも可能だ。

会社の目的を設定し、自分の目標レベルに落とし込んで成功させる

会社には中長期計画やそれに基づいた短期目標が設定されているが、規模が大きいとなかなか自分ごととして扱えないものだ。しかし、規模の大きな目標であっても、個人レベルに落とし込んで自分にノルマとして課してみると案外モチベーションが保てるようになる。

例えば、会社が「1年で前年比200%の売上を作る」という目標を掲げていたとしたら、これを個人レベルに落とし込んで「去年の自分の売上に対して200%の成果を出す」という目標を掲げてもよいだろうし、「まだ開拓していないマーケットに参入してみてブルーオーシャンを作り出す」という目標を掲げてもよいわけだ。

間接部門で働いている人であれば、利益を生み出す営業や製造部門が動きやすいように「部門を超えた連携を取りながら痒いところに手が届くサポートをする」という目標を掲げてもよいだろう。

会社が掲げる大規模な目標に対して、「個人のタスクレベルにブレイクダウンできるか」「自分の仕事に責任を持てるか」という意識を育むことで、結果的にモチベーションが高まり、企業へ利益貢献できる人材へと変化していける。結果的に収入のアップに繋がるであろうし、今後のキャリアにも活きる経験を積めるはずだ。

本業以外で収入源を作るという選択も

本業の仕事はどうしても収入の天井が存在しやすく、給料が低いとなおさら頑張りにくくなってしまうものだ。そこで「本業以外の収入源を作る」という選択肢も視野に入れておくことをおすすめする。

リモートで取り組める副業を始めてみる

本業以外の収入源、と聞いて思いつくのはやはり副業ではないか。今はリモートで取り組める副業も数多く存在するので、まずは気軽にリモートで副業を初めてみて、続けられそうだと思うものが見つかったら本腰を入れてやってみるでも良いだろう。

クラウドソーシングサイトでは低単価ながら未経験でも就業可能な案件が数多く出回っているので、これから副業を始めようと考えている人はぜひ検討してみよう。

資産運用や株式投資で労働以外の収入源を作る

「本業で疲れてしまうから副業はちょっと…」という人や「副業が禁止されているから難しいなぁ…」という人におすすめなのが資産運用だ。資産と言っても高額な不動産投資やリスクの高いFXではなく、比較的安価で手軽に始められる不動産信託や、安い上場株式の保有と言った低リスクなものがおすすめできる。

まずは低リスクなもので始めて、感覚を掴みながら少しずつ資産運用に回す資金を増やしていくことで、本業以外の収入源を確保することにも繋がり、資産を保有している安心感を得られる。また、株式投資を始めれば市場を読む力が付いてくるので、本業に活きてくる可能性もあるだろう。

自分の持つノウハウや経験に価値を持たせて発信する

自分で自分の持つノウハウや経験の価値を正しく理解するのは難しいことだ。しかし、誰かにとってはそのノウハウや経験が重要な価値を持っている可能性も考えられる。華々しい成功体験に価値があるとも限らない。たくさんの失敗をしたからこそ見えてくるものもあるだろう。その中から見出した法則や経験は誰かが喉から手が出るほど欲しているノウハウかも知れないのだ。

最近では手軽にブログを始められる「note」というアプリケーションや、言わずと知れた「Youtube」などの動画配信サービスに加えて、「Twitter」「Facebook」といったSNSでも情報を発信することができる。これらのツールを通して自分のノウハウや経験を発信することで、収益や人との繋がり、本業では得られなかった経験を通して収入アップに繋げられる可能性がある。

最近では手軽にブログを始められる「note」というアプリケーションや、言わずと知れた「Youtube」などの動画配信サービスに加えて、「Twitter」「Facebook」といったSNSでも情報を発信することができる。これらのツールを通して自分のノウハウや経験を発信することで、収益や人との繋がり、本業では得られなかった経験を通して収入アップに繋げられる可能性がある。

スキルアップにおすすめの「オンライン英会話」

スキルアップのためにと多くの人が取り組んでいるもののひとつが「英会話」だ。しかし、忙しい社会人は、毎週決まった曜日・時間に教室に通うのはハードルが高いと感じる人も多いだろう。

そんな人には、曜日や時間はもちろん、自宅や会社など場所も問わず、好きなときに学習できるオンライン英会話がおすすめだ。ほとんどの英会話サービスでは、「7日間無料」「無料体験2回」など複数回お試しできる無料体験レッスンを取り入れており、気になるサービスを複数試してから自分に合ったものを選ぶ、ということもできる。

以下の記事では、各社のサービスを徹底比較して解説するとともに、「初心者」「ビジネス英語を学びたい人」など、目的別のおすすめサービスを紹介している。ぜひ参考にしてほしい。

給料が低いと嘆く前に!取り組めることに取り組んでみよう

こうして見てみると、一概に発表された平均給与を見て「平均より低い」「平均より高い」と論じるのはあまり本質的ではなく、個々の状況に合わせてセグメンテーションされた中で平均を算出しなければ正しく「給料が低い」か否かを判断するのは難しいと言える。

また、給料が低いという言葉の裏には、「もっとお金がほしい」という直接的な欲求や「もっと認められたい」といった隠れた思いが含まれていることもあるだろう。まずは「自分はなぜもっと高い給料を望んでいるのか」という点について考えてみよう。その上で、お金や承認といった自分が求めている物を手に入れるために、できることを始めてみよう。

この記事で紹介した内容を参考に、自分の給料や所得をアップさせるための手段を考えてみてほしい。